済州島ジオパーク~地面の下に到達した済州と日本の深い縁

令和4年3月14日

「済州と日本のちょっといい話」は、2020年4月から2022年7月まで2年4か月にわたり済州で総領事を務めた井関至康前総領事が、済州の様々な場所と人々に出会い、済州道民の皆様からの協力を得て、取りまとめたものです。多様な分野で長い間続いてきた済州と日本の深い関係に触れる一助となれば幸いです。

※「済州と日本のちょっといい話」の記事内容は連載当時のものであり、一部内容は最新の状況と異なる可能性があります。

※「済州と日本のちょっといい話」の記事内容は連載当時のものであり、一部内容は最新の状況と異なる可能性があります。

|

|

火山島・済州島は活火山で日本列島と同じ「変動帯」

朝鮮半島は地質学的には大部分が「安定陸塊」に属しており、火山がほとんどありません。しかしその中にあって済州島は、日本列島と同じく今もなお活発に活動を続ける「変動帯」にあり、その中央に位置する漢拏山は、朝鮮半島南半部唯一の活火山とされています。そして済州島は2010年以来、国際的に価値のある地質資産としてユネスコ世界ジオパークに登録されており、やはりユネスコ世界ジオパークに登録されている長崎県の島原半島ユネスコ世界ジオパークと2013年から姉妹提携を行ってきているほか、日本各地のジオパークと活発な交流を行ってきているとのことです。井関至康総領事は、このように日本列島とも共通する火山島・済州島の地質と、これを通じた済州と日本の間の交流やご縁の状況を伺うべく、済州島ユネスコ世界ジオパークで、ジオパークにおいて指定される見どころ「ジオサイト」を訪ねました。今回は、日本のユネスコ世界ジオパークに関係しておられる方から紹介いただき、済州特別自治道世界遺産本部に勤務しておられる地質学博士の全勇文(チョン・ヨンムン)さんにご案内いただきました。済州島の地質に知悉(!)しておられる火山地質学の専門家として、日本の関係者の皆さんの間では有名人でいらっしゃるようです。

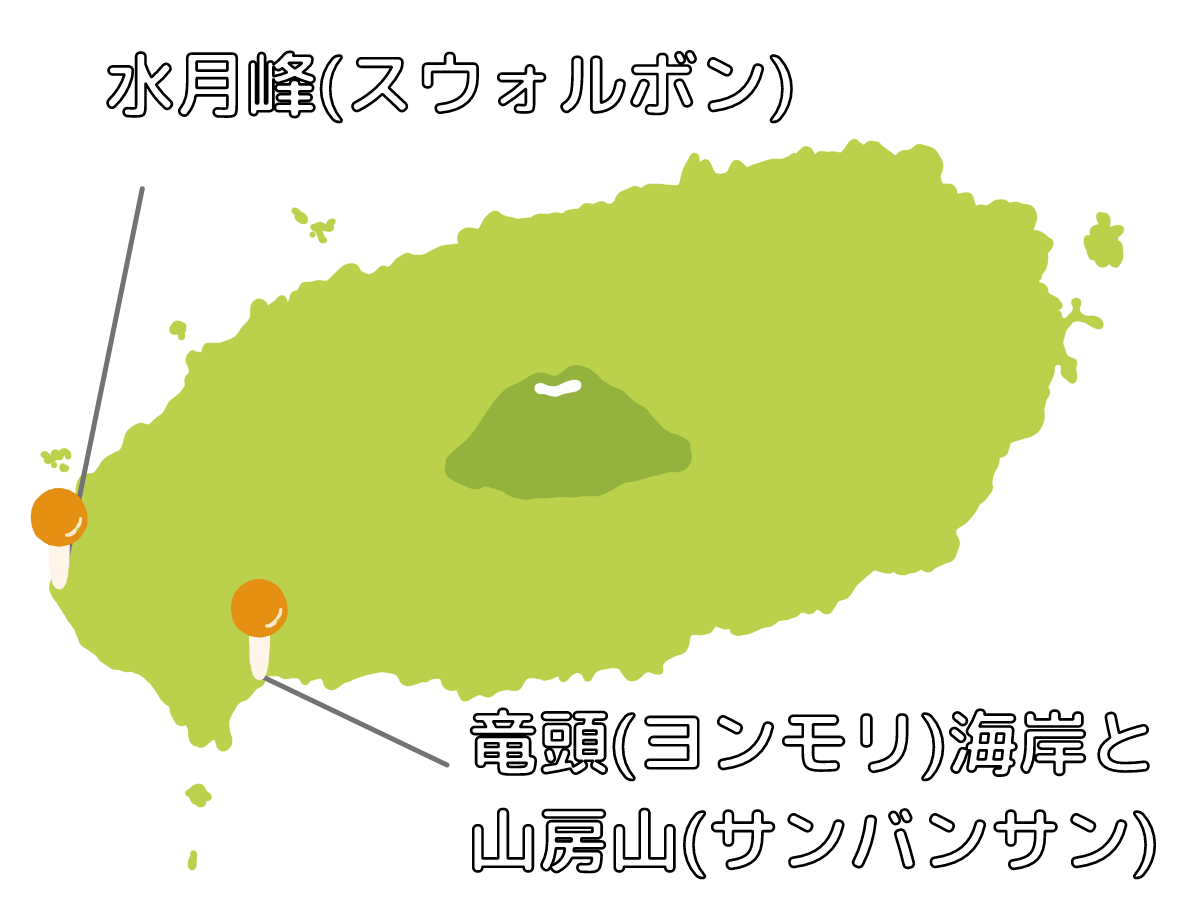

また、「済州と日本のちょっといい話」では、漢拏山、城山日出峰、天地淵、牛島、飛揚島等々、実はこれまでも済州島で「ジオサイト」に指定されているところをいくつか紹介してきていますが、今回は、全勇文博士にお勧めいただき、済州島の最西端の「水月峰(スウォルボン)」と、済州島南西部にあり最も古い地層である「竜頭(ヨンモリ)海岸」及び「山房山(サンバンサン)」の2か所を訪ねました。

水月峰(スウォルボン)~海岸沿いに地質が露出、海中火山の噴火の様子も把握

まず訪れたのは、済州島最西部の海岸近くにある水月峰です。海に沈む夕陽を眺める名所ともされていますが、今回見たいのは、その周辺の海岸沿いに露出した地層。火山による堆積物が連続した地層を成しているのが大変印象的であり、ここくらい連続した美しい露頭の地層を観察できる場所は済州島でも数少ないということです。

この地層は、約1万8千年前の海底火山の強力な爆発によって火山灰が堆積してできた火口縁の一部が、風や波などによって風化して露出したものであり、マグマと海水が触れ合うことで生じた爆風がもたらした火山灰の層や、空中を飛来してきた火山岩塊がつくった衝突痕等、火山の噴火による様々な影響を観察できるものとして、非常に貴重であると評価されているということです。

ここでは、直径数センチ程度の石(スコリア)が集まっているガサガサの層と、細かい火山灰の層が交互に積み重なっています。火山岩は水を通しやすい一方で、泥岩は水を通しにくいため、ここから地下水が湧出しています。水道が普及する以前は、地元住民にとって貴重な生活用水として活用されたということです。

左の写真では、地層の間に、海底火山の噴火で飛来した火山岩塊による衝突痕が観察されますが、少し離れた場所で撮影した右の写真では見受けられません。水月峰の地層は、衝突痕の有無や火山岩がへこませた火山灰層の構造によって、火口の方向や距離が推測できるという点でも貴重であると評価されているということです。

自然の地層はどうしても風雨や波、さらには台風や地震等の自然災害による風化の影響を受けますので、全勇文博士も、ジオサイトを訪れる皆さんの安全対策には気を配っておられます。特に済州島は、韓国では最も台風の影響を受けやすい地域であり、地震についても、日本人の感覚としては少ないものの無いわけではありません。実際、水月峰近くの海岸では、2021年12月に発生した、韓国の観測史上11番目に大きな地震、そしてそれに先立つ2019年の台風による地層の崩落も見受けられました。全勇文博士からは、済州島は日本列島と比べるとマグマも深いところにあるものの、漢拏山は活火山であるところ、地震のリスクが無いわけでは決してないことは是非とも忘れないでほしいとのお話もありました。

「竜頭(ヨンモリ)海岸」と「山房山(サンバンサン)」~済州島の始まり

次に訪れたのは、済州島の南西部。済州島で最初にできたとされる、つまり最も古い地層であるという竜頭海岸と、それに隣接する2番目に古い地層であるとされる山房山です。

まずは竜頭海岸をご紹介します。大変野趣あふれる地層の露頭と、火山岩で覆われた海岸が印象的な景勝地ですが、満潮時には入れないので、済州島に住んでいても、タイミング良く訪れるのがなかなか難しかったりします。

済州島というと、中央にそびえる標高1950mの漢拏山が噴火してできた、という印象を抱いてしまいますが、漢拏山は約20万年前から続く火山活動を通じて形成されたものであり、約120万年前にできた竜頭海岸に比べると、かなり新米だそうです。

竜頭海岸は、眼前の海底の3つの火口からの、ほぼ同時ながらも連続的な爆発によって生成し、その後、波や風によって浸食されて、現在の地形になってきたということです。地層の様子をよく見ると、異なる角度で傾斜する地層が重なっている部分がありますが、これこそが、異なる火口で前後して爆発が起き、火山岩が発生した証拠であるということです。

そして山房山です。標高395mの鐘状火山の溶岩ドームであり、独特な景観は、かなり遠くから見ても非常に印象的です。竜頭海岸の地質が形成された後、約80万年前に形成されました。竜頭海岸を含め、済州島の多くの部分を覆う黒い玄武岩は粘性が低いため、溶岩が流れたり、マグマのしぶきが噴き上がって形成された地形が多いのですが、山房山はマグマの粘性が高いため流れることなく隆起してそのまま留まり、それが冷えて、連続する白っぽい灰色の粗面岩の柱状節理が山塊を成すような形態となったということです。なお、漢拏山が形成されたのはもっと後の時代ですが、その中腹に位置する景勝地として知られる霊室(ヨンシル)奇岩も、山房山と同じく粗面岩の柱状節理ということです。

また、同じ溶岩ドームということで、済州島ジオパークと姉妹関係にある島原半島ジオパークの雲仙普賢岳とも共通するところが感じられます。

なお、全勇文博士は山房山を歩いて登りながら、「上から読んでも山房山、下から読んでも山房山」と、韓国語で言っておられました。日本語話者ではないので、日本のかつてのテレビCMをご存じということは、おそらく無いとは思うんですが…。

山房山は、中腹の石窟が仏教の寺院になっており、そこまで上がっていくと、竜頭海岸を含む海の景色も楽しむことができます。太古の昔、この海の中で海底火山の爆発が発生し、済州島の元となる竜頭海岸の部分が形成されたのでした。

山房山の中腹では、写真のように、蜂の巣状になった風化岩も観察されます。粗面岩が含む鉄分が、海風に含まれる塩分と反応し、このような形態になったということです。

済州島ジオパークを通じて見る、済州と日本のつながり

このように、 全勇文博士に済州島のジオサイトをご案内いただく過程で、日本のジオパークとの交流にも力を注いできた全勇文博士からは、「地質」を通じた済州と日本のつながりについてもお話をいただきました。一つ目は「原口九萬」という日本人地質学者の存在です。京都帝国大学に日本で初めてとなる地理学教室を開設し、同大学理学部地質鉱物学科の初代主任教授も務めた小川琢治博士(1949年に日本人として初のノーベル賞(物理学賞)を受賞した湯川秀樹京都大学教授(当時)の父)に師事し、のちには山形大学教授を務めた原口九萬氏は、京大大学院在籍当時から、済州島の地質についての研究を行いました。韓国の地質学会には、日本統治期への反発から、原口氏の研究について否定的な見方もあったとのことですが、上述のとおり、そもそも韓国本土には火山がほとんど無いこともあり、韓国の地質研究において火山島・済州島の研究はなかなか進みません。21世紀に入る頃になってようやく、済州島の地質に関する原口氏の研究が極めて正確であったことが分かるようになってきた、言い換えると、韓国の火山地質学研究のこれまでの歴史は、原口氏の研究成果を証明する歴史でもあったというのです。原口氏の研究成果は、全勇文博士からご教示いただいた内容の多くの部分も含め、今も済州島の地質を語るに際しては欠かせないものとなっているということです。

もう一つは、日本のジオパークの運営についてです。全勇文博士によれば、済州島ユネスコ世界ジオパークに関わる皆さんは、姉妹提携先の島原半島ユネスコ世界ジオパークをはじめとする日本のジオパークを訪れる中で、地元のシニア層がジオサイトのガイドとして活躍する姿に触れました。そして、そのことが、地元の皆さんにとってはどうしても当たり前のものであるかのように見えてしまう地元の自然がいかに貴重なものか、再認識する上で大きな効果を発揮しているのみならず、観光振興にも、さらにはシニア層の定年退職後の雇用・社会貢献にもつながっているのを目の当たりにし、済州島でのジオサイトの運営に取り入れました。我々が済州島のジオサイトを訪れた際にも、シニア層を含む地元の皆さんが、愛する地元の自然を説明するガイドとして活躍しておられました。このような取組の結果もあり、例えば我々が訪れた水月峰は、かつては訪れる観光客がほとんどいなかったのが、今では多くの観光客が訪れるようになったそうです。

しかし、済州と日本の地質を通じたつながりは、これにとどまるものではありません。九州各県では、済州島をほぼ一周するトレッキングコース「済州オルレ」から、運営やコース設定についてのノウハウを得て、トレッキングコース「九州オルレ」を設定しています。九州のジオパークにもコースが設けられているところがあり、特に島原半島ユネスコ世界ジオパークには、「島原コース」「南島原コース」の2コースが設定され、訪れる皆さんがジオサイトの景観や地域の歴史・文化等に触れることができるようになっています。このように、日本が済州島から知見を得て、ジオパークの振興等につなげるような取組も見られるようになってきています。

以上、今回の訪問で、済州と日本が地質を通しても、様々な関係を築いてきていることがよく理解できました。また、済州島の文化の始まりを巡る日本とのご縁については、三姓穴・婚姻址や「堂」を訪れた際に触れましたが、地質学的な始まりについても、火山列島である日本と共通するところ大ということも確認できました。文化人類学的には、以前見たように、東京大学の研究のルーツの一つが済州島にあった一方で、地質学的には済州島研究のルーツが京都大学にあったという、済州と日本を挟んだ「三角関係」も実感されました。さらに京都大学については、「済州の地質学の元祖の恩師の息子がノーベル賞受賞者」という事実も分かりました。それにしても、これまで様々な角度からご紹介してきた済州と日本の深いご縁、ついに地面の下にまで到達してしまいました…。

訪問関連フォト

△済州島の中心にそびえる島の象徴、標高1950mの漢拏山。今回は訪れませんでしたが、こちらも済州島ユネスコ世界ジオパークのジオサイトの一つです。以前、総領事が冬山に登った時は本当に大変だったということで、総領事は実は今回の訪問に先立って、もし全勇文博士が一緒に登りましょうと言ってこられたらどうしようと、戦々恐々としていたのでした…。

△済州島の面積の約95%は、玄武岩や粗面岩等の溶岩類で占められているということで、強い風を遮るための伝統的な石垣も、ほとんどが黒い玄武岩を積み重ねて造られています。また、済州島のシンボル的な存在である石像・トルハルバンも、やはり玄武岩を彫って造られています。

△韓国語でも玄武岩は「玄武岩(ヒョンムアム)」と呼ばれます。この「玄武岩」の語源は、山陰海岸ユネスコ世界ジオパークのジオサイトの一つ、兵庫県の豊岡市にある城崎温泉近くの「玄武洞」にちなんだもの。これは玄武洞が、黒く亀の甲羅のような六角形の岩石から構成され、それらが方位を司る四神「玄武」を連想させることに由来しているとのことです。

この「玄武洞」は、1929年に京都帝国大学の松山基範(もとのり)教授が、過去に地球の磁場が逆転していた時代があったこと、すなわち「地磁気逆転」を世界で初めて発見した地球科学的に極めて重要な場所でもあるということです。

もう一つ、近くの城崎温泉は、石組みの護岸で覆われた大谿川(おおたにがわ)に沿って続く柳並木と温泉街の情緒あふれる景観で知られており、この護岸に用いられている石材も、やはり玄武洞の玄武岩です。

△約180万年前~55万年前の海底火山の噴火と風化の繰り返しにより形成された堆積層「西帰浦層」。現在の済州島の基盤を成す地層であり、水を通さないので済州島の豊かな地下水を蓄える役割を果たしていますが、この「西帰浦層」も原口九萬氏の命名によるものということです。韓国の天然記念物に指定されている西帰浦市の海岸沿いの「済州西帰浦層の貝類化石の産地」は、済州島ユネスコ世界ジオパークのジオサイトにも指定されています。以前紹介した天地淵瀑布も、滝と下流の川の底部は西帰浦層となっています。

△済州島ユネスコ世界ジオパークと姉妹関係にある、長崎県のユネスコ世界ジオパーク、島原半島。約430万年前から1990年代に至るまでの噴火の痕跡とともに、雲仙温泉や小浜温泉等の温泉や島原市内の豊かな湧水といった自然の恵み、防災の歴史や、地形を活用して展開された豊かな歴史まで、幅広い魅力を有するユネスコ世界ジオパークです。九州オルレの島原コース、南島原コースも楽しめます。

なお、島原半島と済州島は、巨人伝説という共通点も有しています。島原半島の伝説の巨人「みそ五郎」は、名前通りのみそ好きの男神で、朝起きて雲仙岳に腰を下ろしながら有明海で顔を洗うのを日課にしていた、畑仕事中に尻餅をついて飛んだ土塊で島ができた、というサイズ感。済州島の伝説の巨人「ソルムンデハルマン」は、スカートの裾で土を運んで漢拏山を造ったという巨大な女神様です。玄海灘を挟んだ両地域に、人情あふれる巨人という共通点と、男神と女神という違いを有する巨人伝説が残されているのは、大変興味深いところです。

△済州道と友好交流都市の関係にある静岡県のユネスコ世界ジオパーク、伊豆半島。玄武岩や安山岩などの火山岩地質が広く分布する地形や、富士山を見渡す景色に加え、これまでも紹介してきている熱海温泉や湯ヶ野温泉等々、あまたある温泉もジオパークに関連する魅力の一つです。また、「済州野焼き祭り」で紹介した、伊東市の「山焼き」で有名な大室山も、伊豆半島ユネスコ世界ジオパークのジオサイトの一つ。右の写真をみると、済州島で多く見受けられる典型的な寄生火山と形がそっくりなので、済州島の皆さんには親近感を感じられる方も多いのではないかと思われます。

△全勇文博士からは、いつか訪問してみたいと、済州道と友好協力都市の関係にある北海道のユネスコ世界ジオパークの一つ、洞爺湖有珠山についてもお話がありました。約11万年前の噴火で形成されたカルデラ湖である洞爺湖の大変美しい景色。そして形成以来、度重なる噴火で何度も姿を変えてきた有珠山をはじめ、1940年代の噴火でできた昭和新山、1970年代の噴火でできた有珠新山等々、ごく近年に至るまでダイナミックな造山運動を繰り返してきた火山の景観を味わうことができます。

関連記事

・文化はもちろん生物も近い!天地淵瀑布の「韓国ではほぼ済州だけ」の天然記念物の生物で見る済州と日本の関係https://www.jeju.kr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00392.html

・漢拏山(ハルラサン)登頂

https://www.jeju.kr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00213.html

・徐明淑(ソ・ミョンスク)済州オルレ理事長への済州オルレ全コース踏破報告

https://www.jeju.kr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00170.html

・徐明淑(ソ・ミョンスク)済州オルレ理事長と歩くオルレ第10コース

https://www.jeju.kr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00110.html

・済州で一番新しい島にして、済州の元祖観光施設の対岸「飛揚島(ピヤンド)」訪問

https://www.jeju.kr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00318.html

・済州最東端の島「牛島(ウド)」訪問

https://www.jeju.kr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00061.html