素菴(ソアム)記念館~日本で書道を学んだ済州の書の大家、故・玄中和(ヒョン・ジュンファ)氏の足跡

令和3年4月9日

「済州と日本のちょっといい話」は、2020年4月から2022年7月まで2年4か月にわたり済州で総領事を務めた井関至康前総領事が、済州の様々な場所と人々に出会い、済州道民の皆様からの協力を得て、取りまとめたものです。多様な分野で長い間続いてきた済州と日本の深い関係に触れる一助となれば幸いです。

※「済州と日本のちょっといい話」の記事内容は連載当時のものであり、一部内容は最新の状況と異なる可能性があります。

※「済州と日本のちょっといい話」の記事内容は連載当時のものであり、一部内容は最新の状況と異なる可能性があります。

|

|

井関至康総領事は、西帰浦市にある3つの公立美術館訪問のフィナーレとして「素菴記念館」を訪問しました。

済州島・西帰浦市にある「素菴記念館」とは?

素菴記念館は、西帰浦出身の書家・素菴こと故・玄中和(ヒョン・ジュンファ)氏の一代と芸術を記念すべく、2008年に設立された、書芸を中心とする美術館です。玄中和氏のご子息の玄榮謨(ヒョン・ヨンモ)名誉館長、玄中和氏と酒を酌み交わす等、直接親交のあった文煕重(ムン・ヒジュン)済州道韓日親善協会副会長、同記念館のホ・ヨンア学芸士らにご案内いただきました。四季それぞれに合わせて、玄中和氏の書芸の作品と西帰浦市の公立美術館所有の絵を一緒に展示する展覧会「詩中有畫 畫中有詩」が開かれており、四季それぞれの玄中和氏の書芸の眼福に預かりました。

済州島・西帰浦出身の素菴こと玄中和(ヒョン・ジュンファ)氏はどんな人物だったのか?

玄中和氏は、1907年に西帰浦に生まれ、1924年に日本に渡り、大阪の桃山中学(現在の桃山学院中高)、そして早稲田大学で学びます。その後、書道の道に入り、松本芳翠氏の門下で3年間、辻本史邑氏の門下で8年間と、ともに近藤雪竹氏の門下で東方書道会の系譜に属した2人の巨匠に師事し、様々な書体を習得。我が国の4大書道展の一つである「毎日書道展」をはじめとする書道展で入選を果たす等、実力を培ったところで、師匠の辻本氏から、済州に帰って後進の指導に当たるよう勧められ、1955年に済州に戻ります。故郷・西帰浦に戻った玄中和氏は、多くの弟子を指導しながら、韓国の現代書壇を代表する書家の1人として挙げられるようになります。中国式の書道を究めた松本芳翠氏からは、6つの書体(篆・隷・楷・草・行書の五書体と六朝書)の基礎を徹底して指導され、また、豪快な人柄の辻本史邑氏からは、常により力強く書くべしとの指導を受けたとのことで、6つの書体いずれにも通じていながらも、特に草書体については定評があり、書体の揺れがあたかも済州の風を思わせるようであると評されるということです。

玄榮謨名誉館長や文煕重副会長にお話しを伺うと、玄中和氏は、親しい友人にも常に敬語で話しかけるような、厳格な一面を有する一方で、ユーモアを愛する、非常に柔軟な発想力を有する人物だったということですが、書に対する姿勢にもそれが表れており、柔軟な作風を展開しながらも、常日頃から、各書体の基礎が確立しているから柔軟に書けるのであって、基礎ができていないのに柔軟に書いてもそれは書芸とは言えない、と述べていたということです。

また、柔軟さについては、例えば酒の席での一筆についても、その場で書く紙のサイズや形に応じて、即興で柔軟に書く詩文を選択した、という逸話をたくさん教えていただきました。かつ、そのような場合でも、紙のサイズや形に関係なく、全く迷い無くぴたりと紙に合わせて詩文を書き切るという、芸術家に求められる、極めて高い空間構成力を有しておられたということです。

日本で書道を学んだ玄中和氏の韓国書壇への功績

もう一点、玄中和氏の韓国の書壇における最大の貢献は何だったのか、伺ったところ、ハングル文字の書芸は、宮廷女官が発達させた「宮体」が主流であったものを、玄中和氏が草書体のハングル文字の書芸を試み、確立させたところにあった、との返答でした。やはり6つの書体の基礎をしっかりと固めた実力、それを韓国の外=日本で学んだ経験、さらに柔軟な発想力という要素があったからこそ、そうした新たな試みを確立させることができたのではないかと思われました。ある意味、日本と韓国のハイブリッド、さらに言えば中国まで含めた3カ国のハイブリッドとも言える、新たな文化の流れを韓国にもたらしたということですが、それを実現させたのはもう一つ、「済州という場」という大きな要素があったことも、忘れてはならなかったですね。

訪問関連フォト

△記念館の入口には、玄中和氏の胸像が置かれています。それにしても、西帰浦市の公立美術館は、これまで訪れた李仲燮美術館然り、奇堂美術館然り、3館すべてが日本との強いご縁があるというのは、すごいことです。

△玄中和氏は行草書の作品が多いとのことですが、これは隷書体の書。記念館としては、各書体をまんべんなく集めるべく取り組んでおられるとのことです。

△玄榮謨名誉館長とともに、玄中和氏が確立させた、草書体のハングル文字を含む作品の前で。

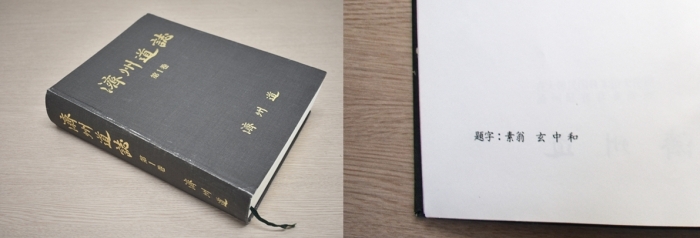

△済州道の書芸界における玄中和氏の存在感の大きさを示すものが、我が総領事館にもありました。写真は1993年に済州道庁が発刊した『済州道誌』。題字を書かれたのは、やはり玄中和氏その人だったのでした…。

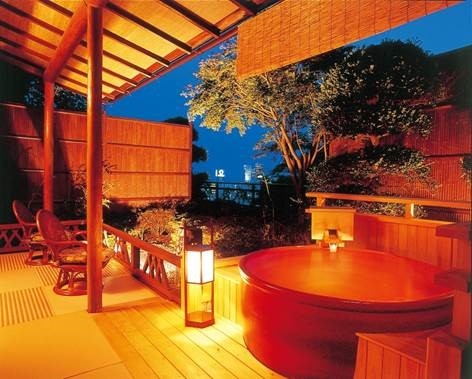

△玄中和氏の作品は、日本でも鑑賞することができます。静岡県熱海市の温泉旅館「新かどや」さん。済州道韓日親善協会と熱海市日韓親善協会は、緊密に交流を行ってきており、姉妹関係を締結しています。そうした済州と熱海の交流の中で、玄中和氏も生前、「新かどや」さんをたびたび訪ね、同氏の作品が館内に展示されるようになったということです。熱海で温泉とともに書も楽しむ一夜とは、なかなか風流ですね!

△「新かどや」さんでは、フロントと別棟の会議室に玄中和氏の書が展示されているとのこと。別棟「素翁亭」は、玄中和氏への敬意から命名されたもので、建物の名前を示す入口の木彫扁額も、玄中和氏の書から作成したものとのことです。

関連記事

・【コラム】茨城県鹿嶋市の小学生による東京オリンピック男子サッカー韓国代表チーム応援につながった、西帰浦市との姉妹都市関係~西帰浦には「日韓友好親善梅公園」もあります!https://www.jeju.kr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00299.html

・奇堂(キダン)美術館~ハードもソフトも日本とゆかり深い韓国初の公立美術館

https://www.jeju.kr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00175.html

・本態(ポンテ)博物館~安藤忠雄氏の建築と日本発の現代アート、そして本態の精神

https://www.jeju.kr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00096.html

・李仲燮(イ・ジュンソプ)美術館~日本で学んだ韓国の国民的画家と日本の夫人の絆を探る

https://www.jeju.kr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00064.html

・李仲燮(イ・ジュンソプ)美術館再訪~新たに寄贈された「李健熙コレクション」一般公開

https://www.jeju.kr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00308.html

・李仲燮(イ・ジュンソプ)美術館~日本で学んだ韓国の国民的画家と日本の夫人の絆を探る

https://www.jeju.kr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00064.html

・みかん博物館~済州島を代表する農産品に見る日本との交流の歴史

https://www.jeju.kr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00078.html

・済州大学在日済州人センター~在日済州人を通じて見る済州と日本の関係史

https://www.jeju.kr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00140.html

・済州と日本の関係の立役者、会長職を退任される金大亨(キム・デヒョン)済州商工会議所会長・済州道韓日親善協会会長表敬

https://www.jeju.kr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00249.html

・梁文碩(ヤン・ムンソク)済州商工会議所会長兼済州道韓日親善協会会長表敬~初の親子2代の会長です!

https://www.jeju.kr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00270.html

・翰林(ハルリム)公園~司馬遼太郎ゆかりの済州島の元祖・観光施設

https://www.jeju.kr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00068.html

・日出ランド~日本との地方交流の牽引役による済州島東部の観光施設

https://www.jeju.kr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00083.html