みかん博物館~済州島を代表する農産品に見る日本との交流の歴史

令和2年7月29日

「済州と日本のちょっといい話」は、2020年4月から2022年7月まで2年4か月にわたり済州で総領事を務めた井関至康前総領事が、済州の様々な場所と人々に出会い、済州道民の皆様からの協力を得て、取りまとめたものです。多様な分野で長い間続いてきた済州と日本の深い関係に触れる一助となれば幸いです。

※「済州と日本のちょっといい話」の記事内容は連載当時のものであり、一部内容は最新の状況と異なる可能性があります。

※「済州と日本のちょっといい話」の記事内容は連載当時のものであり、一部内容は最新の状況と異なる可能性があります。

|

|

井関至康総領事は、済州島の南側・西帰浦市にある、公立博物館「みかん博物館」を表敬訪問し、学芸員のキム・ソンウクさんのご案内で館内の展示を視察しました。

韓国でみかんと言えば「済州島」

韓国ではみかんと言えば済州島です。済州島は、もともと米作には不向きな火山の島ということもあり、済州島の皆さんは、日本の和歌山県や静岡県のみかん農業をベンチマークしながら大変な努力をされて、済州島のみかん農業を育ててきました。また、日本側においても、関係する地方自治体、みかん栽培の研究者、みかん農業関係者、済州出身の在日韓国人の皆さん等々、多くの方々の協力や配慮があり、済州島のみかん農業発展の原動力となってきたことは、済州島では広く知られた事実です。

西帰浦市にある「みかん博物館」

みかん博物館の展示は、済州島のみかん農業発展の歴史や、済州島や日本を含む世界各地の多様な柑橘類を紹介しながら、こうした済州と日本の間のみかんを通じた交流の歴史を強く感じさせるものとなっています。また、こういったご縁もあり、済州特別自治道は静岡県と友好交流都市の関係にあります。また済州島の北半分の済州市は和歌山市と、南半分の西帰浦市は和歌山県紀の川市と、それぞれ姉妹都市関係を結んできており、官民問わず活発に交流が行われてきています。

こうした済州と日本の双方における努力の結果、漢拏山の麓に広がるみかん農園は、いまや済州島の原風景とも言える光景となっています。

そして、それにとどまるものではありません。学芸員のキムさんのお話しでは、みかん博物館が所在し、済州島で最初に大規模なみかん農業が行われた西帰浦市の孝敦(ヒョドン)地区においては、1970~80年代の韓国、特に地方ではまだ女性が4年制大学に通うのが一般的ではなかった時代から、みかん農業の収益を学資に充て、娘さんを4年制大学に送り込むことで、済州島における女性の社会進出にも大きく貢献したということでした。

昨今、苦い話ばかりが目立つ日韓関係ですが、済州と日本の間の甘酸っぱいみかんを巡る交流の歴史を振り返りながら、酸いも甘いも噛み分ける知恵を探ってみてもよろしいのではないでしょうか。

訪問関連フォト

△学芸員のキムさんの熱心な説明を伺いました。

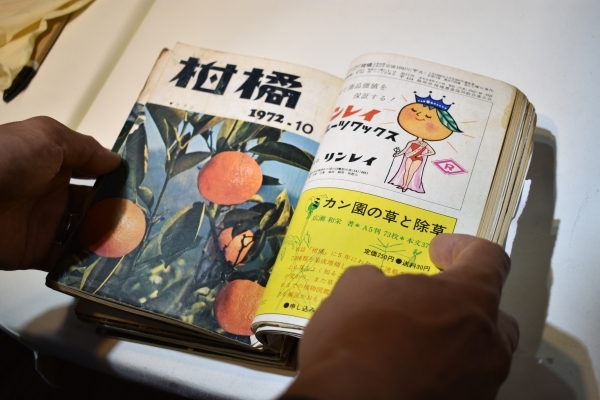

△資料として保管されている日本の農協のみかん農家向けの雑誌。当時の済州の皆さんが必死で吸収しようとした気概が伝わってきます。

△済州最古の夏みかんの木。朝鮮王朝末期に日本から持ち込んだ苗木を大切に保護しておられるとのことです。

△「無私で、いかなる政治的野心もなく、しかも徳があり、みずからの経済力ももっていなければならない。ひとびとがこまったときに助言をもとめにくる。」済州を訪れた故・司馬遼太郎氏が、済州南部でこのような「父老」に会いたいと願った時、登場したのが康昌鶴(カン・チャンハク)氏でした。日本人が経営していた、済州で当時最大のみかん農園を引き継いだ康昌鶴氏は、かつて数多くの韓国本土からの要人の視察や修学旅行生の訪問を受け入れたという、この「済州農園」をさらに発展させたのみならず、済州におけるみかん農業の普及、さらには社会・教育活動にも力を注ぎ、地元では大いに尊敬を集める存在だったということです。康昌鶴氏は2003年に他界されましたが、西帰浦市においては、同人から土地の寄贈を受け建設され、同人の名前を冠した「康昌鶴体育公園」が、今に至るまで同人の生前の功績を世に伝えています。

△日本人から引き継ぎ康昌鶴氏が経営した「済州農園」は、同氏の死後、人手に渡って閉園となったとのことですが、後日、キム学芸員とその跡地を訪ねてみました。

済州農園は、現在の西帰浦市西烘(ソホン)洞の山側に位置する、1万坪とも1万5千坪とも言われる広大なみかん畑です。キム学芸員によれば、(1)冬の寒さや風をしのぐのに適した、済州では数少ない盆地であること、(2)南向きの傾斜地で日当たりがいいこと、(3)火山岩地質で常時地表水が流れる川が少ない済州島にあって、川沿いに位置し、水道普及以前から水を得やすかったこと等、済州島の中でも最もみかん栽培に適した土地であったことが窺われるとのことで、そこに済州島最初の大規模なみかん農園が開設されたのは理にかなっているようです。

かつての農園中心部には、1910年代の農園開園当初からのものと推察されるみかんの木が、弱り気味ながらも何本か残っていました。また、普通のみかん農家と比べると大変大きなみかん倉庫、そしてその脇には、かつて農園の象徴だったと思われる巨大なポプラの木も残っていました。

康昌鶴氏のお人柄もあり、また済州島のみかん農業の象徴的存在だったという栄光の歴史もあり、済州では今でも閉園を惜しむ声が聞かれます。跡地ではみかん農業そのものは続けられている一方で、宅地開発も進んでいるようですが、「済州農園」を巡る済州の皆さんの思い出とともに、残されたものを是非大事にしていただければと思いました。

関連記事

・【コラム】茨城県鹿嶋市の小学生による東京オリンピック男子サッカー韓国代表チーム応援につながった、西帰浦市との姉妹都市関係:西帰浦には「日韓友好親善梅公園」もあります!https://www.jeju.kr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00299.html

・【コラム】済州の教育水準の高さにびっくり、理由を聞いてまたびっくり

https://www.jeju.kr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00199.html

・李仲燮(イ・ジュンソプ)美術館~日本で学んだ韓国の国民的画家と日本の夫人の絆を探る

https://www.jeju.kr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00064.html

・奇堂(キダン)美術館~ハードもソフトも日本とゆかり深い韓国初の公立美術館

https://www.jeju.kr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00175.html

・素菴(ソアム)記念館~日本で書道を学んだ済州の書の大家、故・玄中和(ヒョン・ジュンファ)氏の足跡

https://www.jeju.kr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00242.html

・李仲燮(イ・ジュンソプ)美術館再訪~新たに寄贈された「李健熙コレクション」一般公開

https://www.jeju.kr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00308.html