榧子林(ピジャリム)~榧(かや)の木の最大規模の純林が、済州島に!

令和3年10月21日

「済州と日本のちょっといい話」は、2020年4月から2022年7月まで2年4か月にわたり済州で総領事を務めた井関至康前総領事が、済州の様々な場所と人々に出会い、済州道民の皆様からの協力を得て、取りまとめたものです。多様な分野で長い間続いてきた済州と日本の深い関係に触れる一助となれば幸いです。

※「済州と日本のちょっといい話」の記事内容は連載当時のものであり、一部内容は最新の状況と異なる可能性があります。

※「済州と日本のちょっといい話」の記事内容は連載当時のものであり、一部内容は最新の状況と異なる可能性があります。

|

|

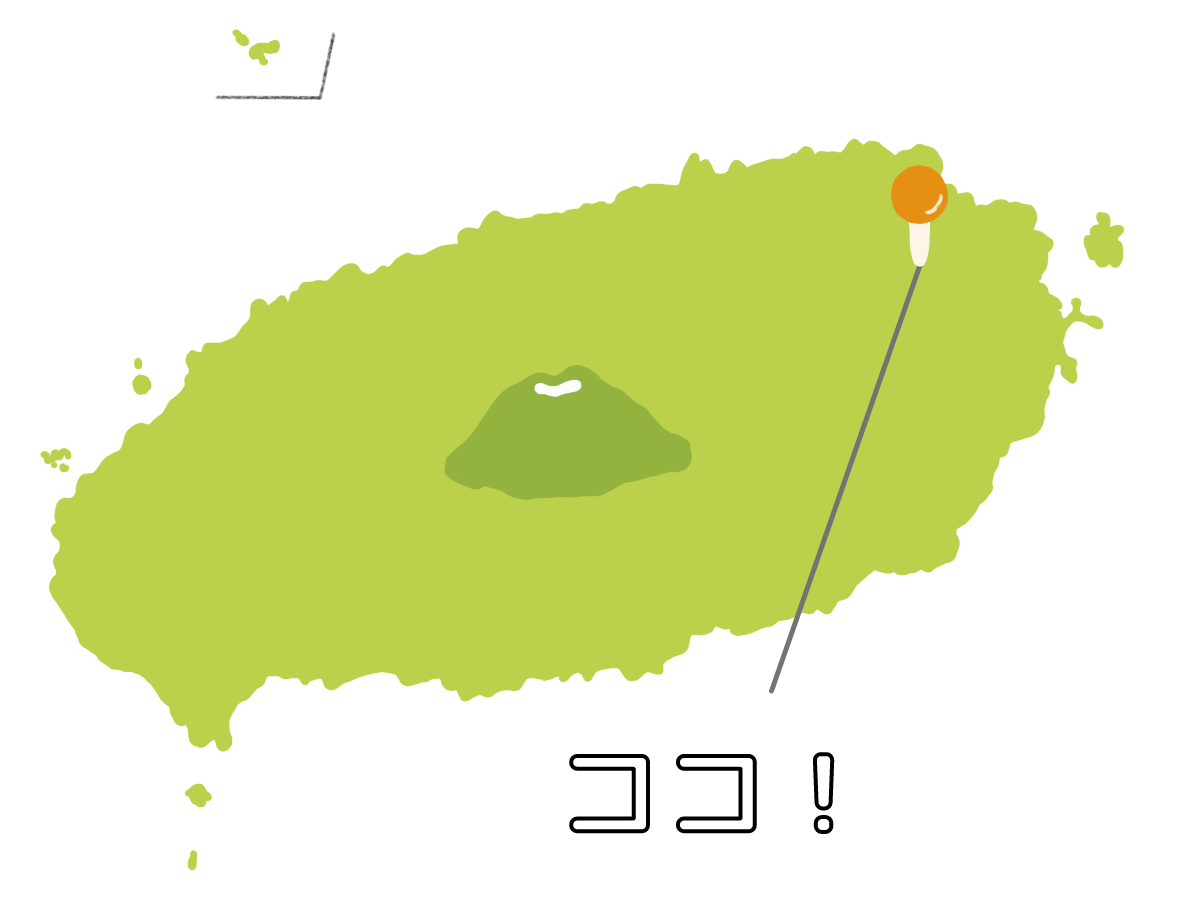

井関至康総領事は、済州島の北東部、以前ご紹介した「松堂(ソンダン)本郷堂」からもほど近い坪垈(ピョンデ)里にある榧(かや)の木の純林「榧子林(ピジャリム)」を訪問しました。今回は、地元でオルム(寄生火山)や森のガイドを長年務めておられる、康允福(カン・ユンボク)さんがご案内して下さいました。

日本と済州島を中心とする朝鮮半島南部にだけ分布する「榧(かや)の木」

榧の木は、イチイ科カヤ属の常緑針葉樹であり、碁盤や将棋盤等に使われる超高級木材として知られています。日本では北は東北地方の南部、南は屋久島までの各地に分布していますが、日本以外では、済州島を中心とする朝鮮半島南部(全羅北道の内蔵山(ネジャンサン)が北限)にのみ分布しており、この済州島の「榧子林」は、その中でも、ほぼ単独の樹種で形成される「純林」として最大とされているという、日本人の目から見ても特別かつ貴重な存在です。故・司馬遼太郎氏も、済州島訪問の際、同様の趣旨から、この榧子林を訪れていますし、済州道が1973年に作成した『済州道文化財・遺跡総合調査報告書』でも、日本統治時代の1932~45年に朝鮮総督府林業試験場長を務めた鏑木徳二氏が、この榧子林を高く評価し、保護の必要性を唱えている旨を取り上げています。

(なお、榧の木材としては、中国産のシナガヤ(中国名「榧樹」)も流通していますが、材質はほぼ同様とされていながらも、日本や済州の榧の木(Torreya nucifera)とは異なる学名(Torreya grandis)の木とのことです。)

済州島にある榧の木の純林「榧子林(ピジャリム)」を訪問

この「榧子林」は、約45万平方メートルに現在2500本強、樹齢300~600年、高さ7~14メートルの榧の木が分布しているとのことで、韓国の天然記念物にも指定されています。訪れたのは、榧の実が成熟し、地面に落ちる9月。榧の木材も実も、独特のスパイシーな柑橘系の香りで知られていますが、数多くの榧の古木が立ち並ぶ森の中では、地面に落ちた実がある分、普段よりも強い香りがふんわりと漂い、マスク越しにもしっかり伝わってきます。榧の木の特性と日本文化における榧

榧の木は、緻密で硬いのに素直に割れて加工しやすい、湿気にも強い、木面が半永久的に変わらない、感触も香りもいいということで、木材として極めて優秀ということなんですが、同時に成長が極めて遅いので(だからこそ緻密で硬くなるのですが)、日本国産材はとんでもなく高価で、事実上入手困難な状態になっているそうです。歴史を振り返れば、日本では、縄文時代以来の遺跡からの発掘を通じ、榧の実を食べていた痕跡や、弓や丸木舟として使われた例が見られます。司馬遼太郎氏は「榧ノ木はなにやら貴げだという私のとりとめもない感覚は、ひょっとすると縄文時代からひきついでいる文化的な遺伝かもしれない。」と遺していますが、こうした感覚は司馬遼太郎氏だけのものではなく、日本では広く引き継がれてきているようです。例えば、・名古屋城の正門左手の、樹齢600年を超えるとされ、国指定の天然記念物に指定されている榧の木。江戸幕府を開いた徳川家康が慶長20年(1615年)、大坂夏の陣に出陣するにあたり、この榧の木の実を食膳に供したという「必勝!カヤの木」として知られています。このように、榧は、願掛けの対象とも見なされてきました。

・日本の国技・相撲。「神技」でもある相撲の「聖域」である土俵には、鎮めものの一つとして、榧の実が埋められることになっています。

・日本では、神社や寺の境内に榧の銘木が多く残されていますが、これは、榧の実の油をそのまま供えたり、神前や仏前に供する灯明に用いたりするために植えられたものとも考えられています。また、多くの仏像にも榧の木が使われました。例えば、奈良県内にある国宝指定の仏像だけでも、榧材のものが数体確認されています。

済州の「榧子林」は「自然との共生」の賜

済州の「榧子林」については、村で神に捧げる祭祀をする時に使った榧の実が四方に広がって育ったものという見方もありますが、漢拏山の高地から自然に広がって発生したという見方もあり、具体的な文献による証拠も無いところ、どのように発生したのか、本当のところは分からないようです。ですが、「なにやら貴げ」なものとして扱われてきたのは、済州でも日本でも同様。極めて優秀な木材として、また実については駆虫剤等の薬として珍重され、高麗時代以来、王朝に貢納されてきたということです。また、榧の木の森は、ほっておいても維持されるものではありません。康允福さんによれば、自然そのままでは他の木に駆逐されてしまうので、人の手で手入れされてこそ、このような純林として維持され得るのだそうです。一説には高麗時代から国の保護も受けて、綿々と大事に手入れされてきた賜であり、農林業などに伴うさまざまな人間の働きかけを通じて形成・維持されてきた、日本の伝統的な「里山」とも一脈通じるものとも感じられました。

司馬遼太郎氏は、「榧子林」を訪れた際、「私の目は、ついいやしくなった。ずっしりとした碁盤がとれそうな木が無数にあって、これは一本何千万円もするだろうかと思ってしまうのである。」と遺しています。その36年後に訪れた我々としても、ついついこのように思ってしまったことは否定できませんが(苦笑)、同時に、おそらくは司馬遼太郎氏も感じたであろう、自然と人間の共生の大事さ、尊さについても、感じ入る機会になりました。そして以前、安藤忠雄氏の「風土建築」の作品を訪問した際、「自然をコントロールするという発想が根底にある儒教の文化が強い韓国にあって、済州は日本と同様、アニミズムや仏教の影響が比較的強く残っている土地柄ということも、多くの日本人が考えるような『自然との共生』という考え方を受け入れやすい一つの要因になっているのかな」と感じたことを思い出しながら、「自然との共生」そのものの例が、まさにここにあるではないか、と思うに至りました。

訪問関連フォト

△森の遊歩道を1周しながら、康允福さんにご案内いただきました。「榧子林」は、上述のとおり、韓国の天然記念物でありながらも、同時に、長年にわたり人の手で手入れされてきたからこそ、榧の木の純林として成立しているという事情があり、榧の木を守る上で他の木や寄生樹を整理しなければならない一方で、どこまで自然に手を加えるべきなのか、手を加えていいのか、常に議論があるそうです。ひと言で「自然との共生」と言っても、やはりなかなか簡単な話ではないようです…。また、榧の木の森としては、韓国国内でも他にも天然記念物に指定されているようなところもあるそうですが、「榧子林」は、長年の手入れにより「純林」として成立している点、何百年も経た古木が圧倒的に多い点で、やはり別格ということです。

△済州島は島のほぼ全体が火山岩に覆われており、この「榧子林」も例外ではありません。結果として、榧の木は、このような火山岩の上の薄い土壌に、長い歳月をかけてどっしりと育っています。

△康允福さんに促され、榧の木の表皮を触ってみました。脂分が多いこともあるのか、他の木と比べて、しっとり、ふかふかという感触です。

△「榧子林」は天然記念物ですので、当然、榧の実も含めて持ち出しは御法度ですが、「榧子林」以外にも榧の木はありますので、「榧子林」に近い松堂(ソンダン)里では、榧の実や、実から採れるオイルを商品化したりしておられるようです。榧の実は、ちょっと渋みのあるアーモンドのような味で、すごく美味しいわけでもないが、だからといって不味いわけでもない…というのが正直なところ。康允福さんによれば、昔は地元では、駆虫剤として飲んだり、おつまみにもしたこともあったそうです。日本でも、今でも榧の実を使った伝統的なお菓子が名物になっている地方が、ところどころ見受けられます。

また、オイルは、済州では、主に薬用として使われ、少なくとも現在は、「堂」での祭祀に使われる例も見受けられないということです。食用については、松堂で商品化するに際してサラダ等のレシピを作っておられますが、もともと普通に用いるものではなかったようです。この点、日本では、高級天ぷら店で天ぷら油として使われたり、また、済州道とみかん農業等を通じて縁の深い和歌山県、その仏教の聖地・高野山にも、榧の油を使った僧坊料理「三品豆腐」が、古くから伝わっているということです。

△碁盤・将棋盤の最高級材、榧材。緻密かつ均一な肌目、半永久的に変わらない明るく美しい色艶、香しい木の香り、いくら打っても肩が凝らないし、いい音が響くとされる盤の感触等々、その魅力は尽きないようですが、上の碁盤の写真(写真提供:「榧工房 かやの森」)だけではお伝えできないのが残念です。それでも、見ただけでよだれが出る、という方が結構おられるのは、分かるような分からないような…。なお、榧材の碁盤・将棋盤が最高級品というのは、昔から常識だったようで、徳川将軍家伝来の「雪の盤」と称される碁盤が今も日本棋院に伝わっているとのことです。

それにしても、榧の碁盤・将棋盤というのは、作るだけでもものすごく大変なようです。榧の木は成長が遅いこともあり、盤を取れるような大木に育つまでには300-500年程度かかるとされていて、日本国内には伐採していい木はほとんど無くなってしまい、現在は原木を入手すること自体、極めて大変なようです。しかも、貴重な原木を入手できたとしても、その中から盤に向くものを厳選した上で、盤の割れや反りを取り除くために自然乾燥させたり、割れ止めを施したりで10年以上を要し、さらにその中から傷やカビの無いものを選んで盤に加工するという、大変な歳月と手間暇を要するものだということです。

△日本国内でも、最高級品とされている「日向榧」の本場である宮崎県綾町のような地方自治体において、また碁盤造りから榧の木の保護の重要性に目覚められた高知県の前川穎司さんのような個人でも、300年後を見据えた榧の木の植林運動に取り組んでおられる皆さんがおられます。(写真提供:「榧工房 かやの森」)

△榧材は、耐水性にも優れているため、かつては日本では建築、造船、そして浴室にも使われたそうですが、上記のとおり極めて貴重な木材なので、今日ではこうした用途ではほとんど見かけることは困難…ですが、日本の温泉施設には、今でも榧の湯舟を用いているところが何ヶ所かあるようです。例えば、済州道の友好交流都市・静岡県の伊豆の山中にある湯ヶ野温泉。文豪・川端康成の代表作の一つ『伊豆の踊子』は、川端がこの地を何度も訪れながら執筆した作品ですが、作中、湯ヶ野温泉の旅館「福田家」の榧風呂が、主人公が入浴する形で登場します。なお、現在、この「福田家」の榧風呂は2代目のものですが、『伊豆の踊子』に登場する初代の榧風呂は、明治12年(1879年)の旅館創業以来、なんと約120年!も使われたということです。榧材、すごすぎです…。(写真提供:福田家)

関連記事

・本態(ポンテ)博物館~安藤忠雄氏の建築と日本発の現代アート、そして本態の精神https://www.jeju.kr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00096.html

・維民(ユミン)美術館とグラスハウス~済州の風土を体感する安藤忠雄氏の作品

https://www.jeju.kr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00120.html

・済州島に春をもたらす伝統神事「チルモリ堂霊登クッ」~日本の神様との共通性、「トイレの神様」もいます!

https://www.jeju.kr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00240.html

・済州の神様を祀る「堂(タン)」~日本とも影響し合ってきた? 済州の民間信仰の舞台

https://www.jeju.kr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00272.html

・素菴(ソアム)記念館~日本で書道を学んだ済州の書の大家、故・玄中和(ヒョン・ジュンファ)氏の足跡

https://www.jeju.kr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00242.html

・在日韓国人建築家・伊丹潤氏の作品群(PODO Hotel、パンジュ教会、Pinx Golf Club House等)~日本からやってきた済州島の「風土建築」

https://www.jeju.kr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00296.html