漢拏山(ハルラサン)~日本の文化人類学のルーツのひとつを訪ねる

令和3年2月16日

「済州と日本のちょっといい話」は、2020年4月から2022年7月まで2年4か月にわたり済州で総領事を務めた井関至康前総領事が、済州の様々な場所と人々に出会い、済州道民の皆様からの協力を得て、取りまとめたものです。多様な分野で長い間続いてきた済州と日本の深い関係に触れる一助となれば幸いです。

※「済州と日本のちょっといい話」の記事内容は連載当時のものであり、一部内容は最新の状況と異なる可能性があります。

※「済州と日本のちょっといい話」の記事内容は連載当時のものであり、一部内容は最新の状況と異なる可能性があります。

|

|

井関至康総領事は、休日を利用し、済州島の象徴でもある漢拏山(ハルラサン)に登り、山頂部に位置する白鹿潭(ペンノクタン)を訪れました。

漢拏山の山頂の標高は1950m、韓国最高峰です。山頂近くは登山道も雪まみれで、大変な登山になりました。が、どうしても冬場に登りたい理由がありました。この冬の漢拏山の山頂部こそが、我が国の文化人類学のルーツの一つにつながる、我が国と大変深いゆかりを持つ場だからです。

東京大学の文化人類学の創始者、故・泉靖一氏。1951年に東京大学東洋文化研究所の文化人類学部門設立、1955年には同大学教養学部の文化人類学分科の立ち上げに関わった泉は、1935年の時点では、京城帝国大学の国文学専攻の学生でした。済州島を訪れた泉は、山岳部の活動の一環で、同年12月から漢拏山に登り、1936年元旦、ついにそれまで誰も到達したことのなかったという、冬の山頂に達します。ところが、その後、メンバーの友人を事故で失うことになりました。当時の島の人々は、彼らが神聖なる漢拏山の山頂のすぐ下に、俗なる小屋を作ったのが、山の神の怒りに触れたのだ、と指摘しました。泉は、この友人の遭難がきっかけとなり、済州島における信仰に触れ、文化人類学に専攻を変える決心をしたのでした。

東に東大あれば、西に京大あり。泉は、1970年には東大東洋文化研究所の所長に就任し、京都大学の文化人類学の元祖にして『文明の生態史観』を著した泰斗、故・梅棹忠夫氏とともに、国立民族学博物館の設立に向けた活動を展開していました。ところが同年11月、泉は急逝します。司馬遼太郎氏の『耽羅紀行』には、たまたま梅棹と対談していたところで、梅棹が泉急逝の報に接し、「片身を砕かれたよう」に落胆する様子が描かれています。その後、泉亡き後の梅棹の奔走により、大阪・千里に世界最大規模の民族学博物館が発足、初代館長には梅棹が就任しました。

司馬は、「泉靖一教授は東京大学における文化人類学研究を大いに進めたひとだが、その学問の基礎に済州島の風土が深く横たわっていたことは、この島のためによろこばしい」としています。また、泉は、済州大学の故・玄容駿(ヒョン・ヨンジュン)教授をはじめ、幾人もの韓国の文化人類学者を東大に招きました。済州と日本の関係にとどまらず、日韓両国全体の研究交流が本格化して次世代に受け継がれた点でも、泉と済州島の縁は大きな意味をもつものと評価されています。

以上、冬山の悲劇が、のちに大きな果実につながったというお話しでしたが、「冬来たりなば、春遠からじ」。新型コロナの中で、いろんな意味で、早く「春」が来るといいなと、思っておられる皆さんもたくさんおられると思います。あ~それにしても、冬山はやっぱり寒かったです…。

訪問関連フォト

△一緒に登ってくれた同僚と、白鹿潭(ペンノクタン)をバックに。今回は、城板岳(ソンパナク)コースから登って観音寺(クァヌムサ)コースを下る約18キロの道のりでしたが、おかげさまで、無事の登山となりました。今のところ、山の神の怒りにも触れてないと思います…。

△雪で覆われた漢拏山の火口池、白鹿潭。この景色を眺めるのに、どれだけ苦労したか…。

△山頂付近からの景色。オルム(寄生火山)が点在する景色は、金比羅さんから見下ろす讃岐平野の景色にちょっと似てるかも、と感じました。但し、登るのは、金比羅さんもきつかったですが、雪の漢拏山はもっとしんどかったです…。

△別の休日に、山頂付近までは行けませんが登山路が短くて景色がきれいな霊室(ヨンシル)コースも歩いてみました。幻想的な光景です!

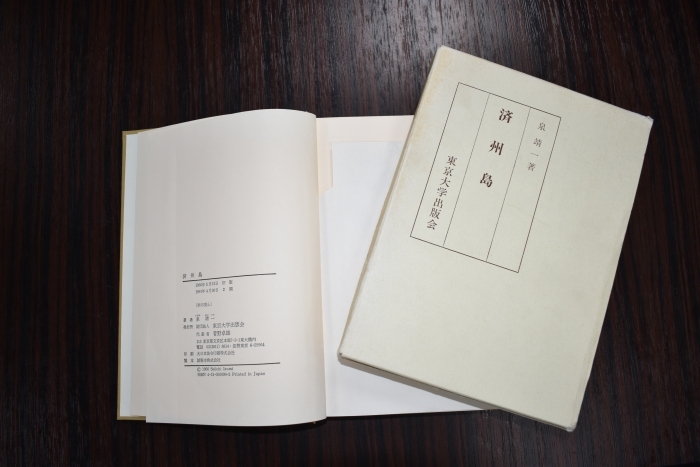

△泉靖一が著した『済州島』(東京大学出版、1966年初版)。写真は1991年発刊の2刷です。1936年~37年にかけて済州の村々を回った際の資料をまとめた「第一部 済州島民族誌」、1950年に行った研究をまとめた「第二部 東京における済州島人」、そして日韓国交正常化後、1965年に済州島を再訪してまとめた「第三部 済州島における三十年」の3部構成になっています。第一部の資料的価値が高いのは当然ですが、1935年から65年の間に済州島で起こった政治的事件を通じ、済州の歴史文化の変化を叙述した第三部も、当時韓国でタブー視されていた済州4・3事件について言及した学術論文としてはおそらく初の事例に近いのではないかと思われます。

関連記事

・済州の神様を祀る「堂(タン)」~日本とも影響し合ってきた? 済州の民間信仰の舞台https://www.jeju.kr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00272.html

・済州島に春をもたらす伝統神事「チルモリ堂霊登クッ」~日本の神様との共通性、「トイレの神様」もいます!

https://www.jeju.kr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00240.html

・済州野焼き祭り~野焼き文化で探る済州と日本のつながり

https://www.jeju.kr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00230.html

・三姓穴(サムソンヒョル)と婚姻址(ホニンジ)~済州誕生神話の舞台で探る日本とのゆかりと共通点

https://www.jeju.kr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00178.html

・韓国の国家登録文化財「旧京城帝国大学付属生薬研究所済州島試験場」~日本で学んだ韓国最高の「蝶博士」にして、済州島研究の先駆者が初代所長

https://www.jeju.kr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00263.html