[칼럼] 제주와 일본 관계의 출발점은 바다로부터의 ‘표착’~‘표류’의 역사를 통해 살펴본 제주와 일본의 공통점

2022/6/16

‘제주와 일본의 깊은 인연’은 2020년 4월부터 2022년 7월까지, 2년 4개월 동안 제주에서 근무한 이세끼 요시야스 전 총영사가 제주의 다양한 장소와 많은 분들을 직접 만나며, 제주도민 여러분의 도움으로 연재 기사로 정리한 것입니다. 다양한 분야에서 오랜 기간 지속되어 온 제주와 일본의 깊은 관계를 확인하실 수 있습니다.

※’제주와 일본의 깊은 인연’의 기사 내용은 연재 당시의 것으로, 일부 내용은 현재 상황과 다를 수 있습니다.

※’제주와 일본의 깊은 인연’의 기사 내용은 연재 당시의 것으로, 일부 내용은 현재 상황과 다를 수 있습니다.

제주에 살다 보니, 역사를 이야기할 때 바다로부터의 ‘표착’의 역사를 중요시하고 있다는 것을 실감하게 됩니다. 일본과 마찬가지로 제주도 사면이 바다로 둘러싸여 있고, 문명∙문화가 바다를 건너온 것을 생각하면 이는 자연스러운 것이겠죠. 예로부터 일본∙류큐(琉球:현재의 오키나와)에서 제주로, 그리고 반대로 제주에서 일본∙류큐로 표착한 기록도 많이 남아 있습니다.

기록, 신화를 통해 읽는 제주와 일본의 ‘표착’ 역사

먼저 일본에서 제주로의 표착에 관해서는, 사실 일본과 제주의 공적인 교류의 역사도 표착이 출발점이 되고 있습니다. 『일본서기』에는 일본과 탐라국의 정식 왕래는 661년 4월에 견당사(遣唐使:중국 당나라에 보내던 사신)가 탐라국에 표착한 것을 계기로 시작되었다고 기술되어 있습니다. 또한 일본에서 제주로 표착이라고 하면, 삼성혈에서 솟아났다고 알려진 제주의 창시자인 삼신인(三神人)의 부인도 『고려사·지리지』에 따르면 바다를 건너 일본에서 왔다고 여겨지고 있습니다. 신화 상의 이야기로 이에 대한 사실 여부를 떠나 적어도 오래전부터 표착을 포함한 일본에서 제주로의 교류의 흐름이 있었음을 시사하고 있습니다.또한, 반대로 조난해 제주에서 일본이나 류큐로 표착한 기록도 많이 남아 있습니다. 지리학자 故 다카노 후미오(高野史男) 박사는 제주에서 가장 가까운 나가사키현(長崎県)의 고토열도(五島列島)에서는 1707년에서 1855년 사이에 고토번(五島藩)의 공식기록만으로도 73차례나 조선으로부터의 표착이 있었다고 하는데, 이 중 상당수의 제주인이 포함되었을 것으로 추정하고 있습니다. 이러한 제주인의 표류 기록이 표착한 본인에 의해 기록되어 있는 경우도 있습니다. 조선시대, 훗날 관리가 된 장한철이라는 인물은 1770년 과거시험을 보기 위해 제주에서 한국 본토를 향하던 중 조난해, 류큐의 한 섬이라는 ‘호산도’(虎山島)에 표착한 경험을 제주로 귀환 후, 1771년 『표해록』이라는 기록으로 정리하였습니다. 이 『표해록』은 귀중한 사료일 뿐만 아니라 문학적으로도 높은 평가를 받고 있다고 합니다.

유입된 문명∙문화를 숙성시켜 자신의 것으로 만들어 온 제주와 일본

이상과 같이 제주에 사는 여러분에게 표착은 역사적으로 자주 볼 수 있는 일이었던 것 같습니다만, 그것이 소중한 역사의 한 부분으로 받아들여진다는 것은 표착과 같은 기회를 통한 섬 밖으로부터의 문명∙문화의 유입이 중요시되어 왔다는 의미이기도 합니다. 다만 제주인들은 섬 밖으로부터의 문명∙문화를 그저 받아들인 것만은 아니었습니다. ‘당’을 소개하면서 제주의 상징인 ‘돌하르방’이 제주의 민간신앙을 오히려 조선왕조의 관청이 수용한 것으로 보인다는 것도 보았습니다. 일본에서 그림을 공부해 높은 평가를 받았던 변시지 화백이 고향 제주로 돌아와 제주의 대기에서 찾아냈다는 화풍을 확립한 것도 보았습니다. 제주라는 땅이 건축가 故 이타미 준(伊丹潤) 씨가 일본에서 제주를 통해 한국에 들여온 ‘풍토건축’을 더 제고시키는 촉매제 역할을 했다는 것도 보았습니다. 이렇듯 제주는 섬 밖으로부터의 문명∙문화를 받아들이면서도 그것을 숙성시켜 훌륭하게 자신의 것으로 만들어 왔다는 역사가 있습니다.그리고 곰곰이 생각해 보면, 이러한 제주의 모습은 대륙에서 온 것이든 서양에서 온 것이든, 바다 밖으로부터의 문명∙문화를 받아들이면서도 그것을 숙성시켜 자신의 것으로 만들어 온 일본의 모습과 실제로 궤를 같이하는 것이 아닐까? 제주에는 한국 본토에서는 볼 수 없을 것 같은, 일본과 가깝다고 느낄 수 있는 요소들이 많이 있다는 것을 지금껏 소개해 왔지만, 가장 본질적으로 가깝다고 할 수 있는 것은 이러한 점에 있는 것이 아닐까? 표착을 둘러싼 제주와 일본의 역사에 대해 깊이 사색하다 이러한 느낌이 들었습니다.

관련사진

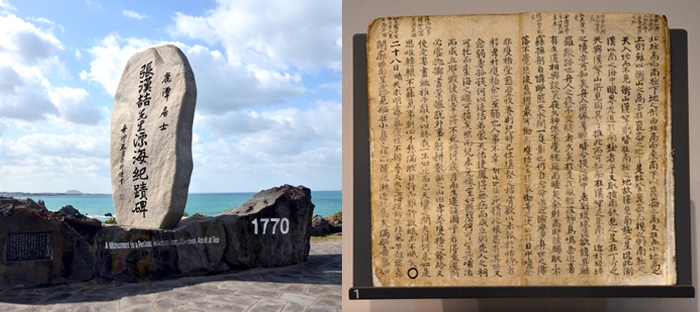

△『표해록』을 저술한 장한철이란 인물에 관해서는 제주도 북서부 애월읍에 생가가 복원되어 있고, 그 근처에 바다를 바라보는 높은 지대에 ‘장한철 표해 기적비’ (張漢哲先生漂海紀蹟碑)가 세워져 있습니다. 또한, 국립제주박물관에는 『표해록』 원본이 소장되어 있습니다. 사실 이 ‘기적비’를 건립하고 『표해록』 원본을 박물관에 기증하신 분은 이전에 소개한 제주와 일본의 관계에도 공헌하신 故 장시영 회장님. 직계 선조였던 것이었습니다.

△제주에서는 일본뿐만 아니라 주위 여러 곳에서 표착해 온 일들이 있었는데, 그중에는 에도(江戸)시대 일본의 유일한 서구로의 창구였던 나가사키(長崎)를 향하던 네덜란드 상선이 표착한 경우도 여러 번 있었던 것 같습니다. 그중 가장 유명한 것은 1653년 8월에 조난해 제주도에 표착한 네덜란드 상선 스페르웨르호. 이 일행은 조선왕조에 의해 10년 이상 제주도에 머물다가 결국 나가사키를 통해 모국 네덜란드로 귀환한 생존자 중 한 명인 헨드릭 하멜이 1668년 네덜란드 정부에 제출한 보고서가 조선이 서양에 처음으로 알려지는 계기가 되었다는 것입니다. 다만, 스페르웨르호가 제주도 어디에 표착했는지에 대해서는 논란이 있는 듯하고, 제주도 남서부 안덕면 사계리 해안 부근에 ‘하멜 기념비’와 스페르웨르호를 본떠 만든 ‘하멜 상선 전시관’이 있고, 제주도 서부 신도2리 해안에도 ‘하멜 일행 난파 희생자 위령비’가 세워져 있습니다.

△제주의 역사 속에는 두 번 표착을 체험했다는 사람도 있습니다. 조선시대 제주인으로는 최초의 천주교 신자이자 순교자가 된 김기량이라는 인물은 어선을 타고 가다 조난해 영국 선박에 구조되어 홍콩으로 보내져, 그곳에서 세례를 받고 천주교에 입신. 그 후 제주로 돌아와 천주교 금지령 속에서도 은밀하게 신앙을 유지하다가, 다시 조난해 1865년 이번에는 나가사키에 도착하게 됩니다. 여기에서 그 앞선 해에 막 건설된 오우라 천주당(大浦天主堂)을 방문하여, 이 천주당을 세운 프랑스인 선교사 프티장 신부와 나가사키의 가쿠레 키리시탄(隠れキリシタン : 에도막부의 기독교 금지에도 몰래 신앙을 지킨 기독교도)과 접촉했던 일이 있었다고 합니다.

관련기사

・장시영 재단~제주와 일본을 연결한 의사∙사업가인 장시영 회장님의 공적https://www.jeju.kr.emb-japan.go.jp/itpr_ko/11_000001_00221.html

・삼성혈과 혼인지~제주 탄생의 땅에서 찾은 일본과의 인연과 공통점

https://www.jeju.kr.emb-japan.go.jp/itpr_ko/11_000001_00177.html

・제주의 신을 모시는 ‘당’~일본과도 서로 영향을 주고 받았다? 제주의 민간신앙의 무대

https://www.jeju.kr.emb-japan.go.jp/itpr_ko/11_000001_00271.html

・기당미술관~하드웨어도 소프트웨어도 일본과 인연이 깊은 한국 최초의 공립미술관

https://www.jeju.kr.emb-japan.go.jp/itpr_ko/11_000001_00174.html

・재일한국인 건축가 이타미 준의 작품군(포도호텔, 방주교회, 핀크스 골프클럽하우스 등)~일본에서 건너온 제주도의 ‘풍토 건축’

https://www.jeju.kr.emb-japan.go.jp/itpr_ko/11_000001_00297.html