建築家・金重業氏の作品~日本で建築を学んだル・コルビュジェの弟子の作品が済州に!韓国を代表する建築家の済州での足跡

令和4年3月4日

「済州と日本のちょっといい話」は、2020年4月から2022年7月まで2年4か月にわたり済州で総領事を務めた井関至康前総領事が、済州の様々な場所と人々に出会い、済州道民の皆様からの協力を得て、取りまとめたものです。多様な分野で長い間続いてきた済州と日本の深い関係に触れる一助となれば幸いです。

※「済州と日本のちょっといい話」の記事内容は連載当時のものであり、一部内容は最新の状況と異なる可能性があります。

※「済州と日本のちょっといい話」の記事内容は連載当時のものであり、一部内容は最新の状況と異なる可能性があります。

|

|

これまで、安藤忠雄氏や故・伊丹潤氏による済州の「風土建築」の作品等を訪ねながら、済州を通じて韓国の建築界にもたらされた日本からの文化の風について紹介してきました。また、日本人建築家による既存の建物のリモデリングや、日本と縁のある済州の建物のリモデリングの取組についても紹介してきました。

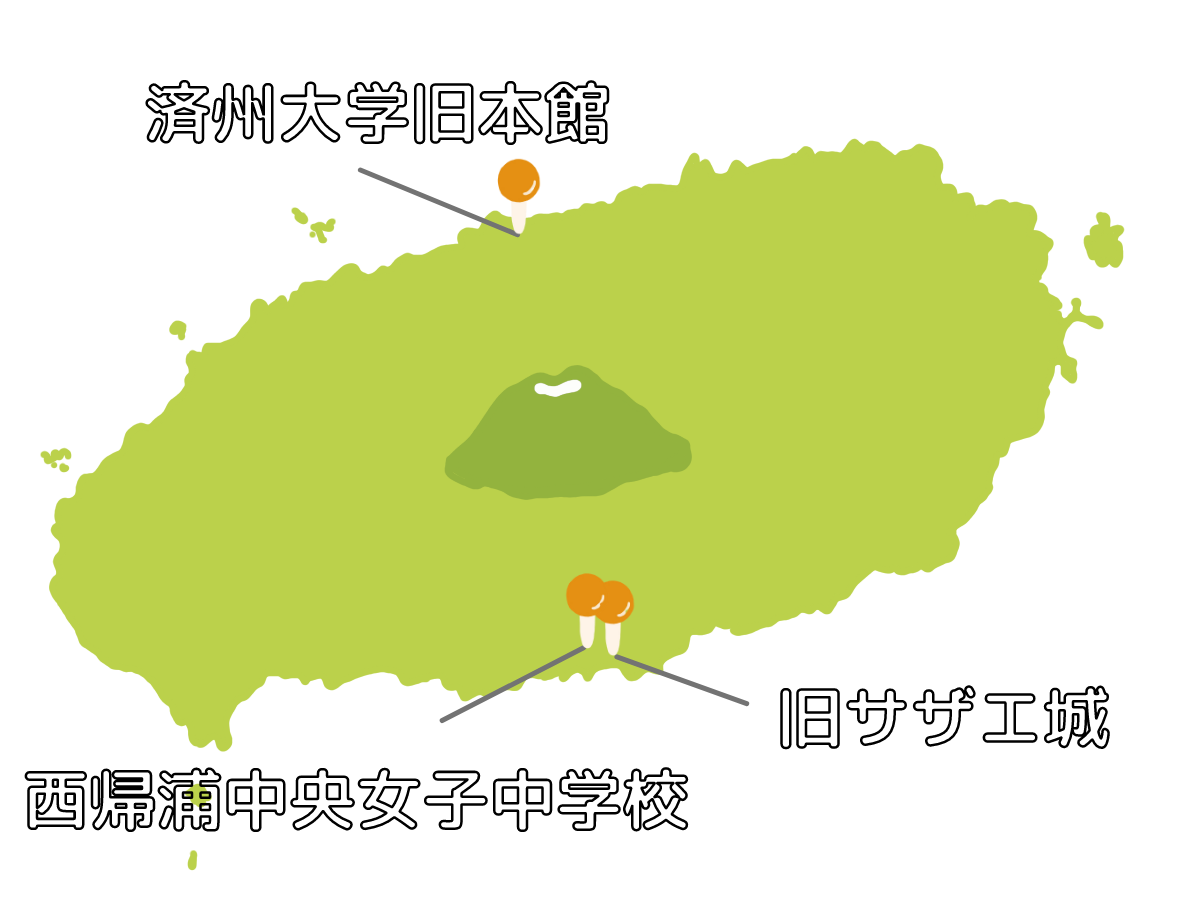

このような済州の現代建築の日本とのご縁をさらに遡っていくと、日本で建築を学んだ後、近代建築の巨匠ル・コルビュジェの弟子となった韓国を代表する建築家、故・金重業(キム・ジュンオプ)氏にたどり着きました。同氏は、自らも代表作の一つとして位置づけた「済州大学旧本館」をはじめとする建築作品を済州に建てました。井関至康総領事は、金重業氏と縁の深い済州大学の建築学部教授、京都大学で博士号を取得された李容圭(イ・ヨンギュ)さんに今回もご案内いただき、金重業氏と日本との関わりを振り返りながら、同氏が済州島に残した足跡をたどってみました。

建築家・金重業氏とは~日本人の恩師らの出会いで建築の道に

1922年に平壌で生まれた金重業氏は、名門とされた平壌高等普通学校で、東京美術学校(現・東京芸大)出身という日本人絵画教師「二宮先生」から美術の才を見いだされます。しかし、当時の社会的雰囲気や家庭の反応は、医者か弁護士になるべしというもので、美術の道を歩むのは困難だったようです。そこで、二宮先生からの助言で建築の道を歩むこととし、1938年、今も昔も建築の名門として知られ、多数の建築家を輩出してきた横浜高等工業学校(現・横浜国大)建築科に進学することになったとのことです。横浜高工では、建築科創設時から初代主任教授を務めた中村順平教授の薫陶を受けます。この中村教授は、パリ国立高等美術院(エコール・デ・ボザール)建築科に留学・修了(1921-23)した、数少ない日本人建築家ということもあり、デッサンを極めて重視。「すぐれた写生画家でない限り、建築士として大成の見込みが無い」「建築は芸術である」という考えの持ち主であり、横浜高工建築科の入学試験もデッサンの比重が極めて高いものだったそうです。金重業氏が横浜高工に進むことになった要因として、修学旅行で訪れた港町・横浜に好感を有していたからとも言われていますが、二宮先生と進路を相談しながら、エコール・デ・ボザール出身の中村教授の存在や、デッサン重視という点に着目したということもあったのかもしれません。

また、金重業氏自身、中村教授にはかわいがっていただいた旨を述懐していますが、建築家として将来を夢見るのに恩師から大きな影響を受けたことも、想像に難くありません。実際、金重業氏が横浜高工在学中に結婚した夫人は、当時自宅に、のちにその下で働くことになるル・コルビュジェの写真が飾られていたことを証言していますが、実は中村教授こそは、ル・コルビュジェを日本の建築界に初めて紹介した1人とされている人物でもあります。パリ留学中の1922年にル・コルビュジェの講演に接し感銘を受け、そのことを1924年、建築界の若手による建築運動を積極的に取り上げた雑誌『建築新潮』の連載「仏蘭西現代都市研究に就いて」で取り上げています。

金重業氏は横浜高工を1941年に卒業した後、横浜高工の先輩である坂本俊男氏が所属していた関係から、現在の「松田平田設計」で勤務。その後帰国し、1947年にはソウル大学工学部の助教授に就任します。1952年7月、朝鮮戦争の最中でしたが、イタリアで開催されたユネスコ主催の第1回世界芸術家大会に韓国代表の1人として参加。この会議でル・コルビュジェと直接出会ったことがきっかけとなり、そのアトリエで勤務(1952年10月-1956年3月)することになります。そして韓国に帰国後、建築家として活躍するようになり、済州でも建築作品を展開するに至ったのでした。

金重業氏の作品その1:失われた傑作「済州大学旧本館」

1956年にフランスから帰国した金重業氏は、当初はル・コルビュジェの早い時期の作品のような、合理的で機能主義が表に立った作品を輩出しましたが、のちの「済州大学旧本館」と並ぶ代表作「在韓フランス大使館」(1959年設計・61年竣工)を機に、金重業氏自身が解釈した韓国建築の伝統的な曲線美、韓国的な美を強調した、独自色を打ち出すようになりました。「済州大学旧本館」(1964年設計・70年竣工)は、このような独自の作風をさらに押し出したものと位置づけられています。

完成した「旧本館」は、まだ全島に電気も普及していなかった済州に、「21世紀の建築」を持ってきたという、度肝を抜くデザイン。金重業氏自身、理想に燃える若い学徒のための殿堂を造るという気持ちで造り、誕生した「快心の作品」と評価しています。当時の済州道民に強烈な印象と未来に向けた希望をもたらしたことは、想像に難くありません。

ル・コルビュジェは、柱を床の外端からやや内側に置き、構造的な役割を集中させることで、西洋の伝統建築に見られる分厚い壁から建物を解放することを試み、それを前提にした「新しい建築のための5つの要点」、俗に言う「近代建築の5原則」((1)ピロティ=壁がなく柱だけで構成された吹き抜けの空間、(2)屋上庭園、(3)自由な平面構成=自由な間取り、(4)水平連続窓、(5)自由な立面=自由な壁の形状)を提唱したことで知られていますが、この「旧本館」は、この5原則をすべてカバーしています。ですがそこには、単に弟子である金重業氏が、師匠が提唱した原則をカバーしたというのに留まらない、済州に特有の意味もありました。李容圭教授によれば、例えば「(2)屋上空間」を覆う逆梁の曲線は、済州の風土に合わせ、陽光と湿気を同時に遮るものとするという要請に応えるとともに、当時の済州の一般的な建築材料では表現が困難だったものが、鉄筋コンクリートを導入することで初めて実現したという側面があったということです。このことは、「(5)自由な立面」についても同様であり、教授研究室が並ぶ3階部分の丸みを帯びたフォルム、融通無碍な車寄せやらせん通路の曲線、金重業氏の作品の一つの特徴である独特な形態の柱等、曲面を多用した外装は、やはり加工が比較的容易なコンクリートがあって初めて実現できたものです。つまり、建築家である金重業氏が、こうした建物を造りたかったという面も当然あったのですが、済州側においても、新しい素材を以て初めて可能となった意匠を、是非受け入れたかったという面もあったと解釈されるということです。併せて、金重業氏は、済州島の風土にふさわしい建物にするという観点から、外装の一部やトイレの内装等、部分的に済州島の玄武岩も活用することも試みています。

また、李容圭教授は、「旧本館」が金重業氏の代表作となった要因として、強い個人的な信頼関係を有した、済州大の国立大学昇格後の初代学長・文鍾哲(ムン・ヂョンチョル)教授(京都帝国大卒のドイツ法学者で、李容圭教授にとっては京大の大先輩にも当たります)、つまり強いリーダーシップと信頼関係を有するクライアントから直接の依頼を受けて手がけた作品であったこと、そして韓国の国立大学の調達等の制度が現在とは異なり融通度が高かった、という点も挙げておられました。予算面で大きな制約があったので、竣工まで時間はかかりましたが、それでも、金重業氏が建築家としてやりたいことを実現するための条件が整っていた、ということです。

このようにして、済州の地に生まれた金重業氏の傑作でしたが、今では実物を見ることはできず、済州でも済州大学博物館で模型を見ることができるのみです。当時は日本の建築界でも見受けられたことですが、コンクリートに海砂を用いたため、その塩分で劣化が非常に早く進行したことに加え、頻繁な内部構造の変更等により、金重業氏が1988年に亡くなる以前にはすでに「自分にとっても大事な作品であり、早く衰えていく姿を見ると、大変胸が痛い」と嘆くような状態でした。「旧本館」は結局、近代建築物については韓国史上初とされる保存運動を伴った議論の末、1995年に解体されてしまったのでした。済州のみならず、韓国の建築界では、残されていれば間違いなく文化財級と言われる名建築の喪失を惜しむ声が今でも絶えません。

金重業氏の作品その2:「旧済州大学水産学部本館」(現・西帰浦中央女子中学校)

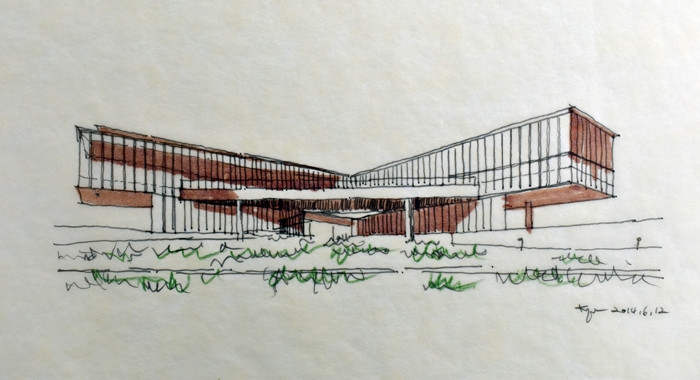

続いて李容圭教授と、冬休み中の西帰浦中央女子中学校を訪れました。西帰浦の中心部に位置するこの学校の建物は、もともと金重業氏の設計による「旧済州大学水産学部本館」(1964年設計・70年竣工)だった建物です。金重業氏は済州大学において、済州市内に「旧本館」、そして西帰浦に「農学部本館」や「水産学部本館」等を設計しましたが、その中で今に唯一残る建物です。

用途変更による増改築等で、金重業氏が設計した姿からはだいぶ変容が見られるということですが、それでも大きな特徴は残っているということです。李容圭教授からは、特に大きな金重業氏らしい特徴として、以下3点についてご紹介いただきました。

(1)中学校用に窓枠が設置された点は変容しているものの、水平連続窓と、柱とともに構造とは関係無く設置された縦の垂直的なラインで印象づけられるファザード。

(2)内部の階段の、裏側のV字型の構造によって、柱を使わずに強度が確保された構造美。

(3)西側の窓に設置された、ル・コルビュジェの建築の特徴の一つでもある日よけ(ブリーズソレイユ)。西日を防ぎながら、南からの陽光を確保すべく、陽光の入射角等の細部に至るまで考え抜かれたものとなっている。

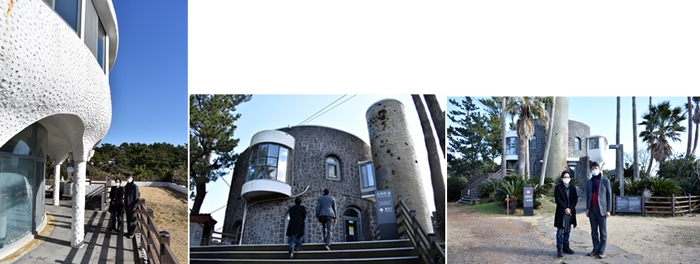

金重業氏の作品その3?:「旧サザエ城」

そして李容圭教授ともう一つ訪ねたのは、西帰浦市の海沿いの厓の上に立つ、異彩を放つ建物「旧ソラエ ソン(サザエ城)」(1969年竣工)です。かつて「ソラエ ソン」という食堂(なお、この建物、日本では「ソーラーハウス」として紹介されている例が見受けられますが、もともと「ソラ」「エ」「ソン」=「サザエ」「の」「城」という意味です。)、そして社団法人済州オルレの事務局として使われた後、現在は西帰浦市がブックカフェとして運営しています。

この建物、実は韓国の建築界でも謎の建物とされています。というのも、建築当時の記録が一切残っておらず、誰がどのような経緯で建てたのか、誰が設計したのか、そもそもなぜ記録が残っていないのか等々、一切不明だからです。ではありますが、韓国の建築界では、曲面を多用した大胆なデザイン、「近代建築の5原則」の満たし具合、設計技術の高さ、アーチ部分等の細部の仕上がりの良さ、他の作品との類似性、金重業氏が上述の済州大学関連の建物の施工で済州に滞在していた時期の建物であること等々の理由から、金重業氏の作品である可能性が高いと推定されているということです。南側に海を見渡す風光明媚な地にあって、エキゾチックな別荘のような雰囲気が魅力的な建物です。

金重業氏の済州での作品は「済州の風土建築」の先駆け?

金重業氏は上述のとおり、フランスから韓国に戻ってきてから次第に同氏本人が解釈した韓国の伝統的な曲線美、韓国的な美を強調した、独自色を打ち出すようになり、それが「済州大学旧本館」で花開くに至りました。金重業氏は、朝鮮王朝の王宮等に見られる、丸みを帯びつつ軽やかな韓国の伝統建築の屋根から、儒教優位の韓国文化の底にあるシャーマニズムの伝統を見出し、それを現代的に解釈・構築したとされています。このことについて、金重業氏自身は、韓国においてはシャーマニズムと密接に結びついた仏教を信仰する家庭で育ったこと(論語や孟子のような儒教のテキストよりも、莊子や老子のようなテキストを好んだとも述懐しています)、そしてその家庭では特に母親から韓国的な情緒について多くを教わったことの影響を挙げています。

そしてもう一点、中村順平教授の影響という要素も、排除することはできないでしょう。中村教授は、上述のとおり「建築は芸術である」として、シンボル性や、風土・伝統を込めたメッセージを込めるべきものと捉え、横浜高工建築科でもカリスマ教師としてそのような教育を施していたとされています。金重業氏も、初めて建築を学んだ横浜高工で、そのような感覚が育まれたことは、おそらく間違いないものと思われます。

それでは、その金重業氏の済州での作品は「済州の風土建築」として捉えられるのでしょうか?金重業氏が「韓国の風土」を意識していたことは間違いないですし、済州の玄武岩を部分的に用いたり、済州の風景との調和を探る等、済州を意識していたこともおそらく間違いないところですが、それが「済州の風土建築」とまで言えるかは、正直分かりません。しかし韓国においてシャーマニズムの伝統が最も色濃く残る済州は、金重業氏本人がそのように認識していたかどうかはともかく、韓国の他の地方と比べ、金重業氏が志向した方向性に合致した土地であったということは、間違いなく言っていいと思います。そして、そこに代表作の1つが建てられたというのは、後から顧みれば必然であったのかもしれません。

その意味では、金重業氏は「済州の風土建築」の、少なくとも先駆者であった、とは言えるのではないでしょうか。そして、済州は、のちの時代の、より本格的な「済州の風土建築」である伊丹潤氏や安藤忠雄氏の作品の到来を待つことになったのでした。

訪問関連フォト

(写真提供:済州特別自治道)

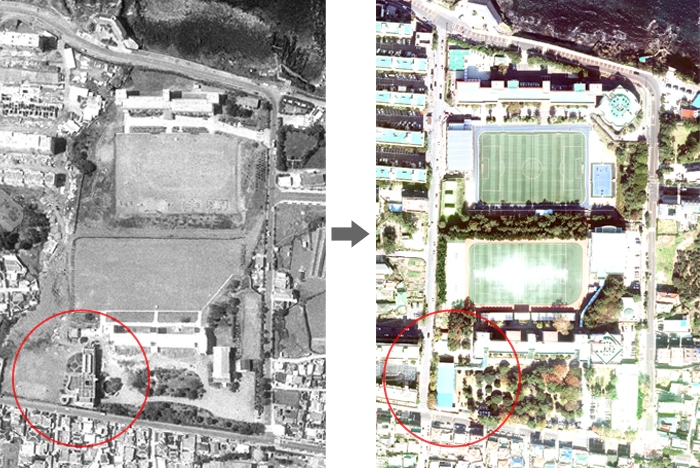

△済州大学の本部は、今は済州市の山側に移設されていますが、金重業氏による旧本館は、済州市内の龍潭(ヨンダム)洞の海のすぐ近く、今は済州大付設高校の体育館になっている場所にありました。海と漢拏山をともに見渡せる立地であり、この場所に建物が保存されていればと、惜しむ声もよく聞かれます。

(写真提供 : 横浜高速鉄道株式会社)

△金重業氏の横浜高工時代の恩師・中村順平教授は、建築教育に熱意を注いだ人物として知られていました。その作品としては、港町・横浜の建築科教授らしく、大型客船の船内装飾を多く手がけたとともに、エコール・デ・ボザールで学んだ経歴もあってか、レリーフのような装飾物が知られています。写真は、横浜銀行本店の壁を飾るものとして作成され、現在は横浜高速鉄道みなとみらい線の馬車道駅の構内に飾られているレリーフです。

(写真提供:国立西洋美術館)

△ル・コルビュジェの作品は日本にも存在します。東京・上野の国立西洋美術館は、「ル・コルビュジエの建築作品-近代建築運動への顕著な貢献-」の構成資産の一つとして、フランスや出身国スイス等の他の6カ国の作品とともに、ユネスコの世界遺産一覧表にも記載されています。

日本でも韓国でも、ル・コルビュジェの影響を受けていない建築家を探すのは難しいほどであるとよく言われますが、日本の現代建築は、世界的に見ても、ル・コルビュジェの影響を強く受けてきたことが指摘されています。そのことは、国立西洋美術館建設にあたって、ル・コルビュジェによる概略的な図面を具体化するのに奔走した、ル・コルビュジェの「三大弟子」と呼ばれる坂倉準三・前川國男・吉阪隆正の三氏が、いずれも日本建築家協会や日本建築学会の会長を歴任したことにも表れているという指摘もあります。

また、日本の現代建築がル・コルビュジェの影響を強く受けた要因として、日本の伝統建築が柱と梁からなる建築を前提とするという点で、ル・コルビュジェの建築と共通性があったからということも指摘されています。ただ、この点は、実は韓国の伝統建築も同じ。だからこそ金重業氏のような建築家が輩出されたということかもしれませんし、また、金重業氏が、破風の部分については例外があるが、直線を基調とすることが多い日本の伝統建築の屋根と異なる、全体としてなだらかな曲線を特徴とする韓国の伝統建築の屋根に着目したのは、自然なことだったのかもしれません。

(写真提供:アーキウォーク広島(左)、内閣広報室(右))

△日本を代表する世界的建築家、故・丹下健三氏も、ル・コルビュジェにあこがれて建築を志した人物です。丹下氏は、韓国では、金重業氏と共に韓国近代建築の巨匠と並び称される故・金壽根(キム・スグン)氏に大きな影響を与えた建築家としても知られています。有名な建物をいくつも手がけていますが、「国立代々木競技場」、「香川県庁舎本館及び東館」とともに、重要文化財に指定されているのが「広島平和記念資料館」。広島は1945年8月6日、原子爆弾により壊滅的な被害を受けましたが、丹下氏にとっても、旧制広島高校時代を過ごした思い出の地でした。広島平和記念資料館も、ピロティや打ちっ放しコンクリート等、一見してル・コルビュジェの強い影響が感じられる建築ですが、丹下氏は、広島平和記念公園を設計するに当たり、広島平和記念資料館のピロティから正面に原爆ドームを望み、そしてその軸上に慰霊碑を配置。そのことが、慰霊と平和を祈念する場としての象徴性を極めて高いものとしていると評価されています。なお、「世界平和の島」済州特別自治道は、広島市長が議長を務める「平和首長会議」の取組に参加してきています。

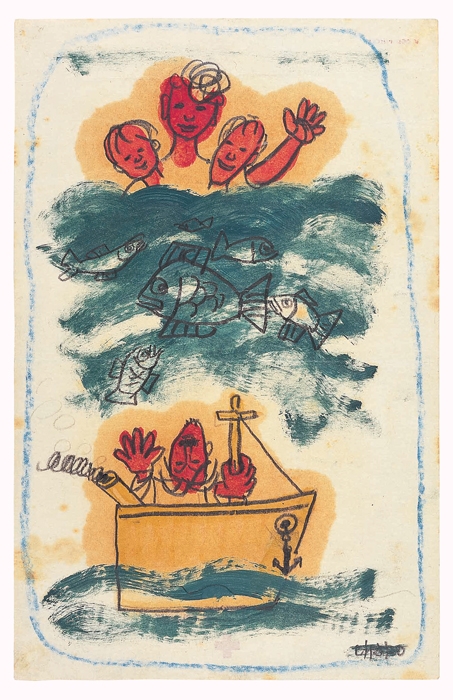

△安藤忠雄氏も、ル・コルビュジェから大きな影響を受けた世界的な建築家の一人です。若かりし頃、ル・コルビュジェの作品集に接して衝撃を受け、会いたいとシベリア鉄道でパリまでたどり着いたのが、ル・コルビュジェが亡くなった数ヶ月後で、結局会えなかったという話は、建築に携わる皆さんの間では大変有名な話ということです。済州の建築界の皆さんは、ル・コルビュジェの痕跡が済州に、金重業氏と安藤忠雄氏という2人の建築家の作品を通じて残されていることを、大変誇りに感じておられるようです。写真は、李容圭教授による安藤忠雄氏の「グラスハウス」のデッサンです。

△金重業氏の建築物は、済州にコンクリートの形態的な可能性を広く再確認させる重要なきっかけとなったとのことですが、それに先立つ1960年代初頭、石と木が主な建料として使われていた済州で、初めてコンクリートを使ってアーチ型構造体を造った建築が「テシフォン式住宅」。牧場を開いて牧畜業等を通じた済州の経済発展を図ったアイルランド出身の神父が、従業員用の住居としてもたらした構法で、李容圭教授らのご尽力で韓国の国家登録文化財に登録されるに至ったとのことです。構法については、その由来をたどると、アイルランドからさらにイラクにまで遡るということですが、材料については、良質の物をということで、日本の浅野セメントが使われたそうです。海を渡ってきたいろいろな要素をつなぎ合わせて作り上げたという、島である済州らしい文化遺産であるとともに、後に続く金重業氏の作品とともに、済州の建築素材普及、そして建築技術の向上に大きく貢献することにつながったということです。

△金重業氏は、韓国を代表する現代画家、故・李仲燮(イ・ジュンソプ)氏とも、朝鮮戦争の最中、避難先の釜山で出会っています。李仲燮氏が、家族水入らずの済州島での生活を終え、夫人の山本方子氏と2人の息子が日本に帰ってしまった直後という時期です。同じ朝鮮半島北部出身、そして同じ日本留学経験者であるという仲間意識もあったのでしょう。苦しい生活ではあるにせよ家族と一緒だった金重業氏は、李仲燮氏が家族と再会できるきっかけになればと様々な困難の中で手を尽くし、東京の山本方子氏と3分間だけ国際電話で話す機会を作ったことを述懐しています。ところが李仲燮氏は3分間、受話器を握りしめながら「もしもし」しか言えず、後はひたすら涙を流すのみ。終わった後は、2人で抱き合って、わんわん泣いたということです…。

関連記事

・ 在日韓国人建築家・伊丹潤氏の作品群(PODO Hotel、パンジュ教会、Pinx Golf Club House等)~日本からやってきた済州島の「風土建築」https://www.jeju.kr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00296.html

・ 維民(ユミン)美術館とグラスハウス~済州の風土を体感する安藤忠雄氏の作品

https://www.jeju.kr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00120.html

・ 本態(ポンテ)博物館~安藤忠雄氏の建築と日本発の現代アート、そして本態の精神

https://www.jeju.kr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00096.html

・ 李仲燮(イ・ジュンソプ)美術館~日本で学んだ韓国の国民的画家と日本の夫人の絆を探る

https://www.jeju.kr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00064.html

・ 李仲燮(イ・ジュンソプ)美術館再訪~新たに寄贈された「李健熙コレクション」一般公開

https://www.jeju.kr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00308.html

・ 「スンアコーヒー」と「済州北小学校・金栄洙図書館」~済州旧市街の都市再生プロジェクトで探る日本とのご縁

https://www.jeju.kr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00251.html

・ D&DEPARTMENT JEJU by ARARIO~日本発「ロングライフデザイン」と済州旧市街の再開発

https://www.jeju.kr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00168.html

・ 済州の神様を祀る「堂(タン)」~日本とも影響し合ってきた? 済州の民間信仰の舞台

https://www.jeju.kr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00272.html

・ 済州島に春をもたらす伝統神事「チルモリ堂霊登クッ」~日本の神様との共通性、「トイレの神様」もいます!

https://www.jeju.kr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00240.html