柿渋染め~済州の伝統文化から見つめ直す日本の伝統文化

令和4年1月14日

「済州と日本のちょっといい話」は、2020年4月から2022年7月まで2年4か月にわたり済州で総領事を務めた井関至康前総領事が、済州の様々な場所と人々に出会い、済州道民の皆様からの協力を得て、取りまとめたものです。多様な分野で長い間続いてきた済州と日本の深い関係に触れる一助となれば幸いです。

※「済州と日本のちょっといい話」の記事内容は連載当時のものであり、一部内容は最新の状況と異なる可能性があります。

※「済州と日本のちょっといい話」の記事内容は連載当時のものであり、一部内容は最新の状況と異なる可能性があります。

済州の伝統文化「柿渋染め」

済州に住んでいると、街角やお土産物屋さんで、綿織物を渋柿の果汁で染めた、茶褐色の「柿渋染め」の衣装「ガルオッ」を売っているのをよく見かけます。柿といえば甘柿、あるいは渋柿を干した干し柿はすぐ思い浮かびますが、渋柿の果汁に含まれるタンニンを活用して染料として使うというのは、正直なかなか想像が及びませんでした。ですが、済州の皆さんは、済州の伝統文化である「ガルオッ」について、「済州島を象徴する服」として自負心と郷愁を感じておられるようです。通気性・防水性に優れ、丈夫で洗濯も容易なガルオッは、かつては特に夏場、海や畑で仕事をする際の作業着・日常着、オンドル(伝統的な床暖房)の床に敷く油紙や、荷物を運ぶ時に用いる木綿で作ったひも等の日常用品にも使われたということです。さらに、柿渋染めは、四面を海に囲まれた済州島でその防水性が買われ、漁業に使う釣り糸や網、さらには船の帆布を染めて強くするのにも使われたそうです。韓国では、済州以外にも、半島南端部等で一部残っていたり復活させたという所もあるようではありますが、済州ほど多く柿渋染めの服が用いられた地方は無く、今に至るまで生活文化に根強く残っているのは間違いありません。

日本にも「柿渋染め」があった

他方、日本にも、化学製品が普及した今日では表面的にはあまり目に付かないので現役世代以下の皆さんにはあまり馴染みが無い方が多いと思われますが、文献上では平安時代にまで遡る柿渋染めの伝統がありました。柿渋染めの分布は、東南アジアや中国南部から日本や済州にかけて広がっており、済州については14世紀末頃に中国・雲南から伝わったと考えられています。柿渋染めの文化が、黒潮・対馬海流に乗って広まったことが窺われます。済州の柿渋染めの文化のお話を伺う

このように、柿渋染めは済州と日本に共通する伝統文化ということで、井関至康総領事は、済州で柿渋染めを用いて現代風にアレンジしたアートに取り組んでおられる方々の展覧会を訪れました。「済州繊維芸術家会定期展」ではパク・ヨスン同会会長・済州大講師をはじめとする皆さんから、パク・チヘ済州伝統文化柿汁染色保存会会長の個展「パク・チヘ繊維展」では会長ご本人から、それぞれ作品を見せていただきつつ、日本との共通点や相違点も含めたお話しを伺いました。済州では、渋柿のタンニンが最も多く含まれ苦みが最も強い7月から8月にかけて、未熟の柿の実を潰してガルオッを染めたそうです。農繁期の忙しい時期ですが、冷蔵庫が普及して保存が容易となる以前は、年に1回の逃せない重要な機会だったので、家族総出で柿の実を取って染色の作業をしたとのことです。この点、日本と異なるのは、日本では寝かせて発酵させた柿渋を使い、寝かせるのは長ければ長いほどいいとされているのが、済州では、発酵させずにそのまま使うという点です。これは、済州にはより古い形態の柿渋染めが伝わっているということでもありますが、パク・チヘ会長からは、発酵させない柿渋を用いたのは、夏は蒸し暑いのに真水が乏しかったという済州の風土的条件による、実用的・合理的な理由もあったからだというお話もいただきました。つまり、発酵させない柿渋を用いることにより、のり付けをしたようなパリッとした感触となり、汗をかいても服が肌に付きにくくなる、汚れやあかも付きにくくなり服の寿命も延びる等の効果があったというのです。

真水が乏しいという済州の風土的条件に関しては、パク・ヨスン会長からは、昔はガルオッを染めた後も水で洗い流すようなことはせずに、済州伝統の茅葺き屋の屋根に載せて乾かし、建物内部から立ち上る水蒸気や夜露の水分を活用することによって、より早く、かつほどよい染め具合にするという工夫がなされた、とのお話しをいただきました。

また、パク・チヘ会長からは、ご自身の豊富な日本との交流の経験についても紹介いただきました。例えば東京・新宿での染色の行事に参加し、絵画的な技法や、柿渋で染めた紙を切り絵にして染める技法等、日本の染めの技法の多様さから大いに刺激を受けたとのことです。また、済州のガルオッはもともとは服を縫製してから染めていたのが、在日済州人とのやりとりを通じて、布を染めてから縫製するという日本式のやり方に変容してきたとの説明もいただきました。

実は日本の伝統文化を幅広く支えてきた柿渋染め

翻って、日本での柿渋の使用についてです。柿渋にお詳しい、奈良県農業研究開発センターの濵崎貞弘様にご教示いただいたところ、今日では、化学製品の普及によりなかなか見かけなくなっていますが、伝統的には、済州と同様に、染料として服、そして釣り糸や網といった漁具に使われてきたとのことです。そして、それに留まらず、和傘、団扇、着物の染色に用いられる伊勢型紙、日本酒・醤油等の醸造用の道具である酒袋・搾り袋、漆器の下地や椀の塗料、さらには船具や建築用の塗料にも使われました。建築塗料については、国宝や重要文化財に指定されているような伝統建築の修復に、現在も用いられているということです。また、18世紀初めに朝鮮通信使として日本を訪問した申維翰も、その記録である『海游録』の中で、日本では建物や船板に漆を塗る下地として柿渋を利用することに驚いた旨を遺しています。パク・チヘ会長もやはり、佐賀県を訪問した際に、杉材の建築の内部の塗装の仕上げに柿渋が使われてるのを見て驚いたそうです。日本の特許第1号、そして新しい産業資材にも

このように、柿渋は、日本の伝統文化を幅広く支えてきた、すごい素材であることがよく分かりました。さらに行政史的にも、柿渋はなんと日本の特許第1号にも関係していました。これは、彫刻家・漆工芸家として活躍した堀田瑞松という人物による「堀田錆止塗料及ビ其塗法」というもので、日本で特許制度が始まった年である1885年7月1日に農商務省工務局専売特許所(現在の特許庁)に出願、同年8月14日に特許を取得するに至りましたが、船底用の塗料の成分の一つとして柿渋を用いています。今日の日本では、柿渋は、日本酒製造で清澄剤として用いられることがある他、タンニンがホルムアルデヒトを吸着する効果を利用し、シックハウス症候群を防ぐ建築塗料としても需要があるとのことです。さらには、古くから抗菌・防臭効果や酒の悪酔い防止効果、高血圧の改善などの作用が知られており、それらを活用したグッズやサプリメントが販売される他、例えば新型コロナウイルスを含む抗ウイルス作用や潰瘍性大腸炎に対する効果など、様々な健康機能性について研究が進められているとのことです。また、従来の柿渋製法とは全く違う新しい柿タンニンの抽出技術も開発され、機能性研究や商品開発に利用されている等、日本においては、柿渋は温故知新の新しい産業資材にまでなっている、ということでした。

以上、済州で、日本と共通する伝統文化である柿渋に出会い、それを機に、日本の伝統文化における柿渋の幅広い役割と、今日における新しい役割に気付くに至った、というお話しでした。済州と日本のつながりの深さに、改めて感じ入る機会になりました…。

訪問関連フォト

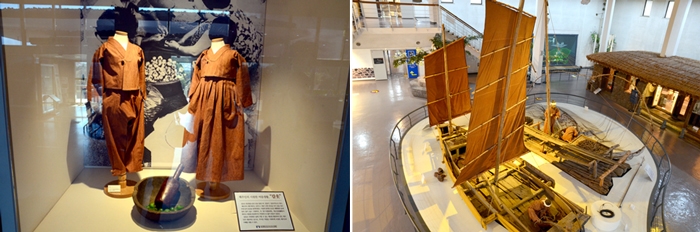

△済州道民俗自然史博物館を訪れた際には、建物に入るや、最初の展示物が伝統的なガルオッ。さらに、最大の屋内展示物も、ガルオッを着た船員の姿とともに再現された、柿渋染めの帆布を用いた船でした。済州道の伝統文化において、如何にガルオッ・柿渋染めが大きな部分を占めているか、展示内容からも見て取れます。

△「2021済州繊維芸術家会定期展」では、パク・ヨスン同会会長・済州大講師をはじめとする皆さんの作品に触れつつ、済州での柿渋染めについていろいろと教えていただきました。また、同会としても今後、日本の柿渋染め作家の皆さんと交流の機会を是非持ちたいとのお話しもありました。

△済州道石文化公園で開催されたパク・チヘ済州伝統文化柿液染色保存会会長の個展も訪れ、同会長の作品を拝見しながら、柿渋染めを通じた日本との交流を含めた様々なお話しを伺いました。

△済州の風土を最大限生かす建築を志向した建築家、故・伊丹潤氏も、済州伝統の柿渋染めに着目していました。同氏が設計したPODO Hotelでも、内装の一部に、柿渋染めの生地が用いられています。

△「灘の生一本」として江戸時代から珍重されてきた、兵庫県西宮市から神戸市に至る一帯「灘五郷」の日本酒。今も日本酒生産量が最も多い都道府県は兵庫県ですが、それに留まらず、「灘五郷」には、太平洋戦争の戦災や1995年の阪神・淡路大震災も乗り越えて、江戸時代から遺る酒蔵が今も建ち並び、中には酒造りの博物館になっている建物もあります。そのうちの1つ、「菊正宗酒造記念館」には、かつて日本酒生産に使われた柿渋染めのもろみ袋も、酒造りの歴史の貴重な証人として展示されています。(写真提供:菊正宗酒造(株))

△朝鮮通信使として日本を訪れた申維翰も驚いたように、柿渋は日本では建築塗料としても用いられてきました。例えば、国宝に指定されている松本城や松江城。いずれも黒壁の名城として知られていますが、奈良県農業研究開発センターの濵崎貞弘様によれば、いずれも「渋墨塗り」と言う、柿渋に松の木を燻して作る墨を混ぜて作った塗料が使われており、松本城に関しては、その上から更に漆を塗ってあるとのことです。また、この「渋墨塗り」は城に限らず、神社や寺などでもよく利用されており、奈良の春日大社でも、社殿の一部等で用いられているとのことでした。このように、柿渋は、日本では伝統的な建物に欠かせない塗料となっているとのことです。

関連記事

・在日韓国人建築家・伊丹潤氏の作品群(PODO Hotel、パンジュ教会、Pinx Golf Club House等)~日本からやってきた済州島の「風土建築」https://www.jeju.kr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00296.html

・済州の神様を祀る「堂(タン)」~日本とも影響し合ってきた? 済州の民間信仰の舞台

https://www.jeju.kr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00272.html

・済州島に春をもたらす伝統神事「チルモリ堂霊登クッ」~日本の神様との共通性、「トイレの神様」もいます!

https://www.jeju.kr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00240.html

・済州大学在日済州人センター~在日済州人を通じて見る済州と日本の関係史

https://www.jeju.kr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00140.html

・漢拏山焼酎(ハルラサンソジュ)~日本との縁も深い済州代表製造業

https://www.jeju.kr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00085.html