【コラム】済州と日本の関係の初まりは、海からの「漂着」~「漂流」の歴史を通して見る済州と日本の共通点

令和4年6月16日

「済州と日本のちょっといい話」は、2020年4月から2022年7月まで2年4か月にわたり済州で総領事を務めた井関至康前総領事が、済州の様々な場所と人々に出会い、済州道民の皆様からの協力を得て、取りまとめたものです。多様な分野で長い間続いてきた済州と日本の深い関係に触れる一助となれば幸いです。

※「済州と日本のちょっといい話」の記事内容は連載当時のものであり、一部内容は最新の状況と異なる可能性があります。

※「済州と日本のちょっといい話」の記事内容は連載当時のものであり、一部内容は最新の状況と異なる可能性があります。

済州に住んでいると、歴史を語る際、海からの「漂着」の歴史に重きが置かれていることを実感します。日本と同様、済州も四面が海に囲まれており、文明・文化は海を渡ってやってきたことを考えると、これは自然なことなのでしょう。古来、日本・琉球から済州に、そして逆に済州から日本・琉球に漂着した記録も多く残されています。

記録や神話から読み解く済州と日本の「漂流」の歴史

まず日本から済州への漂着については、実は日本と済州の公の交流の歴史も、漂着が出発点となっています。『日本書紀』には、日本と耽羅国(昔の済州のこと)の正式の交通は、661年(斉明天皇7年)4月に遣唐使が耽羅に漂着したことを機に始まった旨の記述があります。また、日本から済州への漂着と言えば、三姓穴を紹介した際に見たとおり、三姓穴から湧いて出たとされる済州の開祖である3神人の夫人も、『高麗史・地理志』によれば海を越えて日本から来たとされています。神話上の話ですので、これが事実かどうかはともかく、少なくとも古くから、漂着を含めた日本から済州への交流の流れがあったことを示唆しています。また逆に、遭難して済州から日本や琉球に漂着した記録も多数残っています。地理学者の故・高野史男博士は、済州から最も近い長崎県の五島列島においては、1707年から1855年の間に、五島藩の公式記録だけでも73回も朝鮮からの漂着事案があったとしつつ、このうちかなりの割合で済州島民が含まれていたと推定しています。こうした済州人の漂着の記録が、漂着した本人によって残されているケースもあります。朝鮮王朝時代、後に官吏となった張漢哲(チャン・ハンチョル)という人物は、1770年、科挙受験のために済州島から韓国本土に向かおうとした際に遭難し、琉球の島という「虎山島」に漂着したという経験を、済州島への帰還後、1771年に『漂海録』という記録にまとめました。この『漂海録』は、貴重な史料であるのみならず、文学的にも高く評価されているということです。

流入した文明・文化を熟成させ、自らのものとしてきた済州と日本

以上のように、済州に住む皆さんにとって、漂着は歴史的に見慣れた出来事だったようですが、それが大事な歴史の一コマと捉えられているということは、漂着のような機会を通じた島の外からの文明・文化の流入が重要視されてきたということでもあります。但し、済州の人々は、島の外からの文明・文化を、ただ受け入れてきただけではありませんでした。「堂」を紹介した際、済州のシンボル「トルハルバン」が、済州の民間信仰をむしろ朝鮮王朝の官に受け容れさせたものと考えられることを見ました。日本で絵画を学び高い評価を受けた邊時志(ピョン・シジ)氏が、故郷の済州に戻り、済州の空気から見出した画風を確立させたことも見ました。済州という場は、建築家、故・伊丹潤氏が日本から済州を通して韓国に持ち込んだ「風土建築」を、さらに高める触媒のような役割を果たしたことも見ました。このように、済州は、島の外からの文明・文化を受け入れながらも、それを熟成させ、見事に自らのものとしてきたという歴史を有しています。そしてよく考えてみると、このような済州の姿は、大陸からのものであれ、西洋からのものであれ、海の外からの文明・文化を受け入れながらも、それを熟成させて自らのものとしてきた日本の姿と、実は軌を一にするものなのではないか。済州には、韓国の本土には見られないような、日本と近いと感じられる要素が多々あるのは、これまでご紹介してきたとおりですが、最も本質的な近さは、こうした点にあるのではないか。漂着を巡る済州と日本の歴史に思いを馳せるにつれ、このように感じるに至りました。

関連フォト

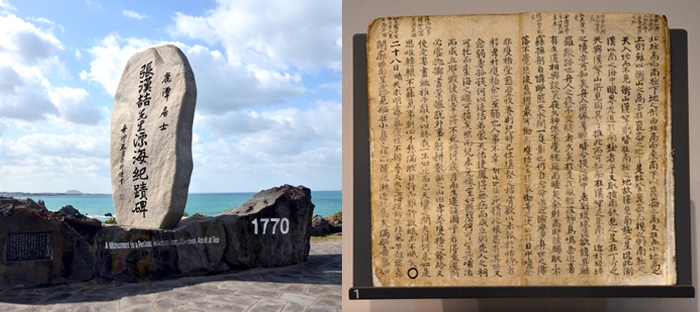

△『漂海録』を著した張漢哲という人物については、済州島北西部の涯月(エウォル)邑の生家が復元されるとともに、その近くの海を見渡す高台に「張漢哲先生漂海紀聻蹟碑」が建てられ、その功績が顕彰されています。また、国立済州博物館には『漂海録』の原本が収蔵されています。実はこの「紀蹟碑」を建立し、『漂海録』原本を博物館に寄贈されたのは、以前ご紹介した、済州と日本の関係にも貢献された故・張時英氏。直系のご先祖様だったのでした。

△済州においては、日本に限らず、周囲の様々なところから漂着事案がありましたが、中には、長崎に向かったオランダ商船が漂着したというケースも何回かあったようです。その中で最も有名なのが、1653年8月に遭難して済州島に漂着したオランダ商船Sperwer号。一行は朝鮮王朝によって10年以上済州島に留め置かれ、最終的に長崎を通じて母国オランダに帰り着いた生存者の1人ヘンドリック・ハメルが、1668年にオランダ政府に提出した報告書が、朝鮮が西洋に初めて知られるきっかけになったということです。但し、Sperwer号が済州島のどこに漂着したのかについては議論があるようで、済州島南西部の安徳(アンドク)面沙渓(サゲ)里の海岸近くに「ハメル記念碑」と、Sperwer号を模して作った「ハメル商船展示館」がある一方で、済州島西部の新桃(シンド)2里の海岸にも「ハメル一行難破犠牲者慰霊碑」が建てられています。

△済州島の歴史の中では、2回漂着を体験したというリピーター?もいます。朝鮮王朝の時代、済州人として初のカトリック教徒となり殉教した金耆良(キム・ギリャン)という人物は、漁船に乗っていて遭難し、英国船に救助されて香港に送られ、そこで洗礼を受けてカトリックに入信。その後、済州島に戻り、カトリック禁止の中で内密に信仰を維持していましたが、再度遭難し、1865年に今度は長崎にたどり着きます。そこで、前年に建設されたばかりの大浦天主堂を訪れ、同天主堂を建てたフランス人宣教師プチジャン神父や、長崎の隠れキリシタンと接触するという出来事があったということです。

関連記事

・張時英(チャン・シヨン)財団~済州と日本をつなげた医師・実業家、張時英氏の業績https://www.jeju.kr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00222.html

・三姓穴(サムソンヒョル)と婚姻址(ホニンジ)~済州誕生神話の舞台で探る日本とのゆかりと共通点

https://www.jeju.kr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00178.html

・済州の神様を祀る「堂(タン)」~日本とも影響し合ってきた? 済州の民間信仰の舞台

https://www.jeju.kr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00272.html

・奇堂(キダン)美術館~ハードもソフトも日本とゆかり深い韓国初の公立美術館

https://www.jeju.kr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00175.html

・在日韓国人建築家・伊丹潤氏の作品群(PODO Hotel、パンジュ教会、Pinx Golf Club House等)~日本からやってきた済州島の「風土建築」

https://www.jeju.kr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00296.html