「済州灯明台」~2021年、済州道の登録文化財第1号に指定!日本とも縁の深い民間の灯台

令和4年3月11日

「済州と日本のちょっといい話」は、2020年4月から2022年7月まで2年4か月にわたり済州で総領事を務めた井関至康前総領事が、済州の様々な場所と人々に出会い、済州道民の皆様からの協力を得て、取りまとめたものです。多様な分野で長い間続いてきた済州と日本の深い関係に触れる一助となれば幸いです。

※「済州と日本のちょっといい話」の記事内容は連載当時のものであり、一部内容は最新の状況と異なる可能性があります。

※「済州と日本のちょっといい話」の記事内容は連載当時のものであり、一部内容は最新の状況と異なる可能性があります。

|

|

済州の海岸を歩いていると、玄武岩をセメント等で固めた塔のようなものを見かけることがあります。これは、済州で「灯明台(トゥンミョンデ)」や「トデブル」と呼ばれる小さな灯台です。夜間の船の航行の安全のために海や港を照らすという点では、国が設置するような大規模な灯台と同じ役割を有していますが、「灯明台」は済州道全体に電気が行き渡る以前の1910年代から1960年代にかけて、地元の漁師や集落の住民等によって建造された、上端部分に油などで火を灯して用いた小規模なもので、韓国で済州にだけ残っているとのことです。2021年7月、これらのうち保存状態が比較的良好な6基が「済州道にのみ残っている遺産として希少性を帯びるとともに、近代期の漁業文化・海洋生活を垣間見ることのできる海洋文化資源として、歴史性及び学術的価値を帯びるものであるところ、道登録文化財として登録されるだけが価値が大」という理由で、済州道の登録文化財に第1号として指定されました。

この灯明台、済州のいろいろな方からお話しを聞いてみると、済州で「トデブル」と呼ぶ「トデ」というのは、日本語の「灯台(とうだい)」がなまったもの(ちなみに「ブル」は「灯」のこと)であるというのが有力説とのことで、日本とのご縁もあるようです。ということで、井関至康総領事は、済州の灯明台にお詳しい、近代史研究家で耽羅文化研究院特別研究員の康萬益(カン・マンイク)博士にご案内いただき、済州道の登録文化財に登録された6基のうち2基を訪れました。

済州道の登録文化財指定の灯明台その1:済州島の最西端の日本人石工による灯明台

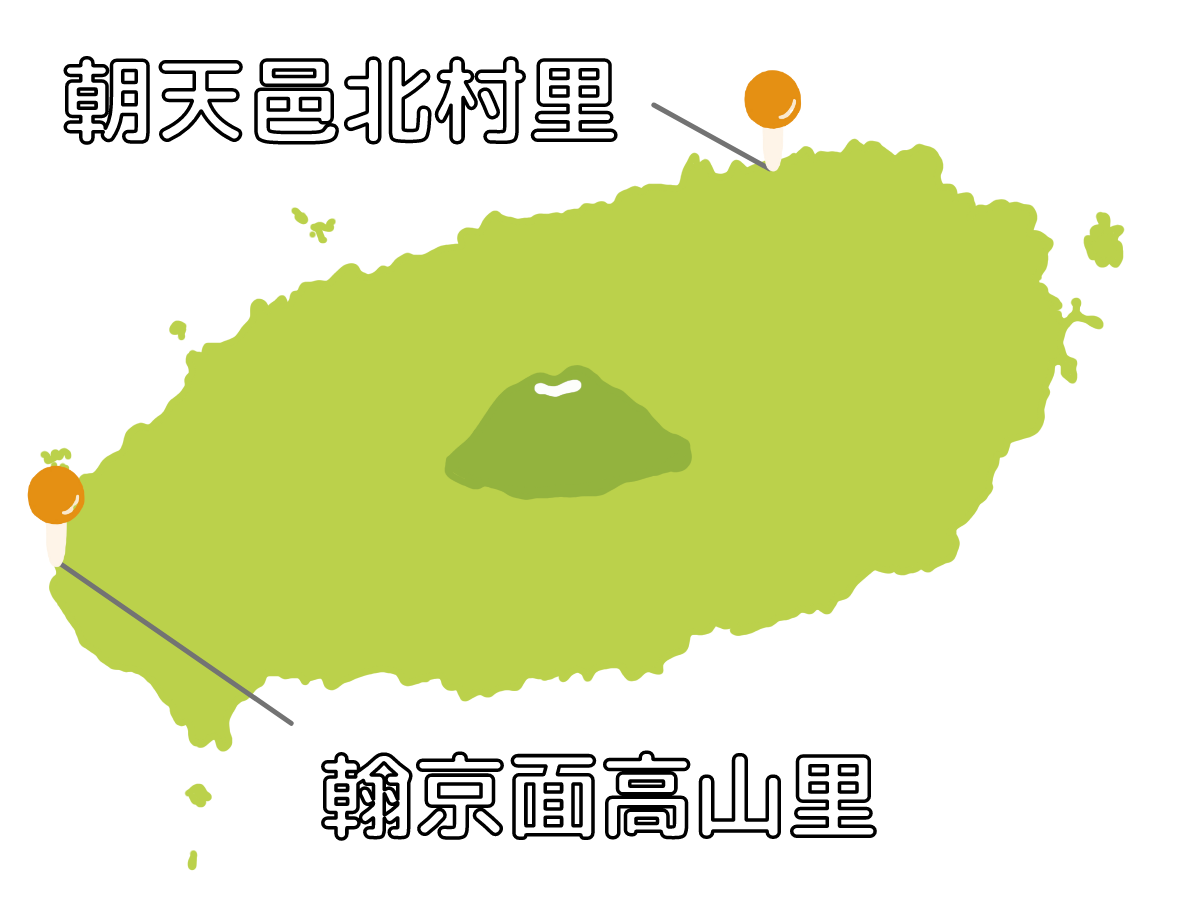

まず訪れたのは、済州島の最西端、翰京(ハンギョン)面高山(コサン)里の漁港の脇に建っている灯明台です。目の前の海に浮かぶ無人島、遮帰島(チャギド)に渡る遊覧船も発着する、風光明媚な風景の中に立つこの灯明台は、登録文化財に指定された6基の中でも保存状態が最も良好とされています。国が設置するような灯台と比べると規模は小さいながらも、上端の火にかぶせる屋根の部分も残っており、立派な灯台の形をしています。

この灯明台は、高山と全羅南道の木浦(モクポ)の間の貨物船を運航したヒョン・ソクチャン氏が、「佐川」氏という日本人石工に依頼して、1941年に建てられたものということが有力説とされているということです。灯明台のデザインとしては、日本人の目からはなんだか見慣れた感じがしますが、済州島の玄武岩が素材となっていることも手伝ってか、漁港の脇で干されたするめに囲まれた姿や、正面で犬がのんびり佇んでいる姿からは、あまりにも地元にしっかりと溶け込んでいることが感じられます。

済州道の登録文化財指定の灯明台その2:済州の灯明台第1号

次に訪れたのは、済州島の北側、朝天(チョチョン)邑北村(プクチョン)里の漁港から少し離れた海岸に建っている灯明台です。この灯明台は、誰がどのような背景で建てたのかははっきり分かっていませんが、済州に最初に建てられた灯明台であるとのことです。そして、建てられた時期が「1915年12月」ということがはっきり分かっています。なぜなら、灯明台の上に置かれている石碑に「御即位記念燈明臺 大正四年十貳月建」という文字が残っており、大正4年(1915年)11月10日に執り行われた大正の御大礼を受けて、その翌月に建てられたことを示しているからです(なお、「記念」の部分は、現在はなんとか読めるかな、というくらいの保存状態ですが、これは済州4・3事件の混乱の際に銃弾で損傷したためということです)。

済州で最初にこの灯明台が建てられた理由、この石碑の記述の理由、そして韓国で済州にしか灯明台が残っていない理由。これらいずれについても、今となっては明らかではありませんが、康萬益博士は、この灯明台が建てられた1915年に、日本統治期の初代の済州島司(済州は当時、全羅南道の一部でした)として着任した「今村鞆」という人物が関与した可能性を考えておられるとのことです。高知県出身で警察官僚として当時の朝鮮に渡ってきたこの人物は、島司在任時には地元の新聞でも博識として報じられており、のちに民俗学の研究成果をまとめた『朝鮮風俗集』等の論文は、その資料としての価値から今でも韓国語で出版されているとのことです。康萬益博士は、「御即位記念」のような文言は島司の関与無しには記述が困難であったであろうことからも、博識の今村島司が着任したその年に、離島である済州での必要性を感じ、日本に江戸時代から伝わってきた灯明台を済州にもたらしたのではないか、それこそが石碑の記述の理由でもあり、済州にしか残っていない理由でもあるのではないか、またこの北村里の灯明台が契機となって済州島全域に広がっていったのではないか、と推測しておられるということでした。

済州道に残る灯明台を通じて感じた済州と日本との縁

以上、済州道の登録文化財に指定された灯明台6基のうち、今回、特に日本とのご縁が深いと思われる2基を訪問しました。従来は、国が管理する西洋式の灯台と比べ、このような民間で用いられた済州の灯明台は、文化財としての注目度も低かったようですが、済州道全体に電気が普及して使われなくなった後も保存され、登録文化財に指定されるまでに至ったのは、生活に密着した、人生の記憶の一部としての価値があるものと、地元の皆さんに認識されていたからなのでしょう。いろいろな歴史的な流れがあった中で、済州の皆さんがこれらを残し、道の文化財に指定したということに、正直驚くとともに、感慨を受けるところもあります。済州がやはり特別な地であるということを、灯明台を通して、改めて実感する機会となりました。訪問関連フォト

△済州島の北東部、旧左(クジャ)邑金寧(キムニョン)里の灯明台。金寧里の集落の西の外れの海沿いに建てられています。もともと1910-20年代に日本人の手によって高さ約120cmの正方形の灯明台として建てられたのが、1960年に台風で大破し、現在の姿で再建されたという経緯があったということです。

△済州島南部、西帰浦市大浦(テポ)洞の灯明台。漁港の脇、松の木の間にひっそりという感じで建っています。高さは2m程度と、6基の中で最も小規模ながら、石細工としての技術の高さを感じさせる流麗なデザインです。1942年に建てられたことは分かっているそうですが、誰が建てたか等の詳細は不明。また、理由は不明ながら、実際に火が灯されて用いられることは無かったとのことです。

△済州島南部、西帰浦市甫木(ポモク)洞の灯明台。比較的どっしりとしたデザインで、上端の火にかぶせる屋根の部分も残っており、「トデブル」という掲示が付されています。詳細不明なるも1937年に建てられ、1964年に電気が開通するまで使われたとされているということです。

△済州島の北東に位置する離島、牛島(ウド)の迎日(ヨンイル)洞の灯明台。上端部はセメントで固められ、「1962年10月11日」と竣工した日付が刻まれています。済州で昔から村の安寧を祈る厄除けの目的等で玄武岩を積んで作られた「防邪塔(パンサタプ)」をそのまま用いており、6基の中で、日本人が普通に想像する灯台からは最も遠いデザインと言えるかもしれません。

(写真提供:明石市)

△日本では、江戸時代以降、石積みの台の上に小屋を建て、その中で木を燃やす構造の日本式の灯台が設置されるようになり、「かがり屋」や「灯明台」と呼ばれたということです。その中で、1608年(慶長13年)に能登国(現在の石川県)福浦(ふくら)に建てられたものが、日本で初めて油を使った灯台とされているということです。西洋式の灯台が建造され始めた明治時代(1868年-)の初め頃には、各地の大名や商人らにより建てられた灯明台は100基以上にのぼったということです。写真は、兵庫県明石市の波門崎燈籠堂(国指定登録文化財)。1657年(明暦3年)頃に明石城主により建造され、1963年(昭和38年)まで用いられ、石造の灯明台で日本最古とも言われています。木造のものも多い中で、こちらは石造ということで、玄武岩で作られた済州の灯明台との比較のため、済州の研究者による論文でよく言及されています。

関連記事

・徐明淑(ソ・ミョンスク)済州オルレ理事長への済州オルレ全コース踏破報告https://www.jeju.kr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00170.html

・牛島(ウド)~多くの観光客が訪れる済州最東端の島

https://www.jeju.kr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00061.html