済州グルメvol.7「寒ぶり」~済州では初雪が降ったら…寒ぶりの季節!

令和3年12月16日

「済州と日本のちょっといい話」は、2020年4月から2022年7月まで2年4か月にわたり済州で総領事を務めた井関至康前総領事が、済州の様々な場所と人々に出会い、済州道民の皆様からの協力を得て、取りまとめたものです。多様な分野で長い間続いてきた済州と日本の深い関係に触れる一助となれば幸いです。

※「済州と日本のちょっといい話」の記事内容は連載当時のものであり、一部内容は最新の状況と異なる可能性があります。

※「済州と日本のちょっといい話」の記事内容は連載当時のものであり、一部内容は最新の状況と異なる可能性があります。

|

|

日本にいれば、冬が近づくと、脂がたっぷり乗った寒ぶりが食べたい!というのが人情ですが、実は済州島でも「初雪が降ると寒ぶりの季節」というのが通り相場となっているそうです。特に、済州島の南西部、西帰浦市大静(テジョン)邑の漁師町・摹瑟浦(モスルポ)は、大変美味しい寒ぶりが捕れることで知られているということです。

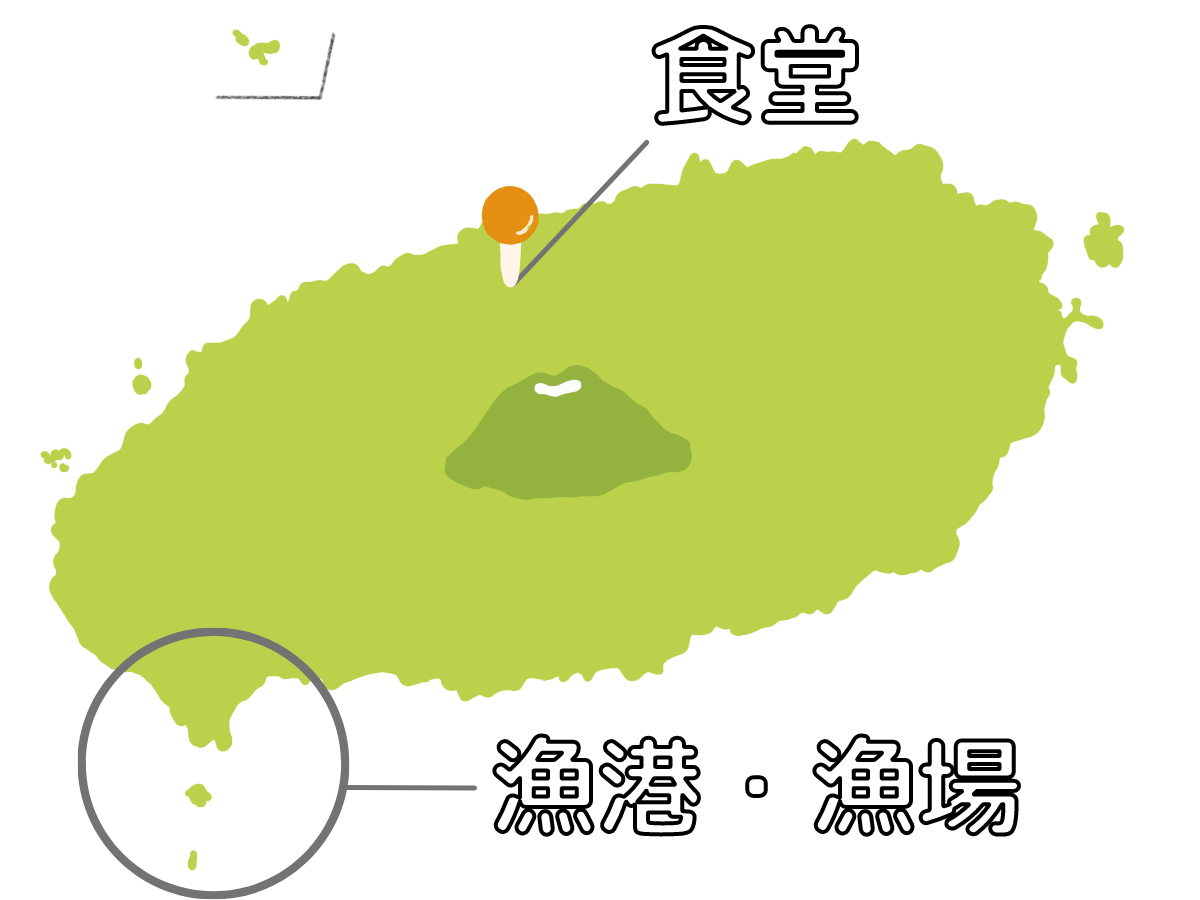

△奥に小さく見える済州道最南端=韓国最南端の島である馬羅島(マラド)の周辺が、寒ぶりの好漁場とのこと(手前の島は加波島(カパド))。馬羅島の周辺はぶりの産卵場ということで、各方面からぶりが集まってくるのですが、毎年秋夕明け頃から約3ヶ月間、馬羅島の沿岸で獲れる雀鯛(済州では「チャリドム」と呼びます)を撒いて太らせてから釣るという漁法により、摹瑟浦で揚がる寒ぶりは「チャリバンオ」(「チャリドム=雀鯛」と「バンオ=ぶり」の合成語)として珍重されるのだそうです。これにより、腹身の肉は通常の約1.5倍も肥えるのだそうですが、手間がかかる漁法でもあり、近年は残念ながら衰退気味ということです。

なお、チャリドム=雀鯛(写真提供:済州観光公社)は、小さい上に小骨が多いというのはありますが、実は人間が食べても美味しいです。特に済州道民の皆さんにとっては、刺身で食べたり、塩辛にしたり、昔も今も、夏場の済州の食文化を代表するふるさとの味ということです。

済州の寒ぶり料理を味わう

このように、済州と日本に共通する食材である寒ぶり。井関至康総領事は、済州では寒ぶりがどのように楽しまれているのか確認すべく、済州市内の人気のぶり料理店「馬羅島フェッチプ(刺身店)」を訪ねました。今回は、摹瑟浦にほど近い沙渓里(サゲリ)のご出身で、馬羅島行きの遊覧船も運営しておられる、いわば寒ぶり産地の地元っ子、姜信寶(カン・シンボ)済州経営者総協会元会長と、日本に留学され、長年に亘り済州と日本の関係を支えていただいている姜泰旭(カン・テウク)済州商工会議所・済州道韓日親善協会事務局長がご一緒下さいました!寒ぶりの解体ショー

△12キロ物の寒ぶり。やはりでかい!寒ぶりを解体するところも見せていただきました。

済州の寒ぶり料理1・刺身

△円形に盛り付けられた、通常の1.5倍も肥えているという、寒ぶりの腹身の刺身。脂が「きときと」に乗って、とにかく旨そうです!刺身ももちろんですが、日本人としては、ぶりしゃぶでも食べてみたい!

△腹身以外の部分も刺身でいただきます。左の写真は一番左から時計回りに、腹身の更に外側のトロ(現地ではペッコプサル)→胸びれ周りの肉(アガミ)→腹身と背中の間の肉(サイサル)。右の写真は頭の部分の肉です。特殊部位は、わさび醤油ではなく、わさびを付けて味噌や塩で食べるのが、このお店流。それぞれ味わい深いです。

済州の寒ぶり料理2・焼き物

△ぶりかまと骨周りの肉(カルビサル)の焼き物。見た目と味は、日本で食べるのと同じです(笑)。

済州の寒ぶり料理3・モツのスユク

△ぶりのモツは、鮮度が落ちるのが早いので、日本でもなかなかお目にかかれません。こちらのお店では、ゆでた料理「スユク」として出てきます。厳冬期の産卵期を控えた時期ということで、魚卵も入っています。

済州の寒ぶり料理4・汁物「メウンタン」

△シメは、赤唐辛子仕立ての汁物・メウンタン。ぶりの頭に加えて、いろんな魚のあらを使っておられるとのことでした。

済州の寒ぶり漁港摹瑟浦ではお祭りも

寒ぶりが揚がることで有名な摹瑟浦では、新型コロナ以前は、毎年寒ぶりの季節が近づくと「摹瑟浦ぶり祭り」が開催されてきました。(写真提供:済州観光公社)

済州は「くえ」も有名

(写真提供:トルボ山海フェッチプ)

冬場の摹瑟浦は、寒ぶりに加えてもう一つ、くえも大変有名です。くえは日本でも大変な高級魚ですが、韓国ではくえと言えば済州、そして済州の中でも摹瑟浦。くえは海の深い部分に棲息しますが、この周辺は、済州島が火山島であるため海が深いことに加え、沖合に加波島、さらにその南の馬羅島という2つの島がある関係で、海流が複雑で、身が締まって大変美味しいくえが育つそうです。姜信寶会長によれば、ご地元の沙渓里では、子どもの頃は、台風の後、浜に上がっていたくえを家に持って帰って食べたりしたこともあったそうです。沙渓里は今も、くえ調理の達人のお店、要人が訪れたことで有名なお店等、くえ料理の名店があることで知られています。

なお、くえの呼び方は、日韓双方でそれぞれ地方によって異なり、大変ややこしいです。日本では一般に「くえ」(学名Epinephelus bruneus)と呼ぶことが多いですが、九州では「あら」と呼ぶことが多いようです。他方、「あら」という別の高級魚(学名Niphon spinosus) もいます。さらにややこしいのが、「くえ」は済州では「タグンバリ」と呼びますが、韓国本土では「チャバリ」と呼ぶことが多いようです。さらに韓国本土では、「タグンバリ」は「あら」(Niphon spinosus)を指すことが多いようです。済州ではあまり捕れないので、これも「タグンバリ」と呼ぶことが多いとのことです。めちゃくちゃややこしくて、書いていても訳が分からなくなりそうです…。

関連記事

・済州グルメvol.3「ハンチ(剣先イカ)」~済州の夏の風物詩と佐賀県唐津市名物「呼子のイカ」の深い縁https://www.jeju.kr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00290.html

・済州グルメvol.4「あわび」~渋谷の韓国料理店のルーツ「吾照里(オジョリ)」で探った済州と日本の関係

https://www.jeju.kr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00314.html

・済州グルメvol.6「甘鯛」~日本の高級食材は済州を代表するソウルフード

https://www.jeju.kr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00350.html

・済州オルレ~徐明淑(ソ・ミョンスク)理事長と歩く済州オルレ第10コース

https://www.jeju.kr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00110.html